今日の出来事

3月11日(金)、東日本大震災、それに伴う原子力発電所の事故から11年が経過しました。奇しくも今年は、曜日が11年前と同じ金曜日です。

この災害では多くの尊い命が奪われ、今なお自宅に戻れず避難生活を送っている人々の数が38,000人を超えると 言われています。

言われています。

毎年、この日には、全校集会を開き、防災について子ども達に指導します。高学年の子ども達は、理科や社会の学習の中で様々な災害により受ける被害やそこから命や財産を守るための取り組みについて学んでいます

この週末、各ご家庭でも話題にして話し合ってみてはいかがでしょう。

今日の献立です。

山塩ラ-メン 牛乳 いかナゲット 中華サラダ 中学校→お祝いケ-キ 小学校→いちごプリン

今日の献立一口メモです。

山塩は北塩原村の特産品です。大塩温泉水を煮詰めて山塩をつくるわけですが、海塩とは違い塩素イオンが少なく硫化イオンが多く含まれているため、カルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラルが多いのが特徴です。

今日は北塩原村特産の山塩ラ-メンをおいしくいただきましょう。

きょうは3.4年生の給食を紹介します。

今日は、北塩原村特産品の山塩を使った山塩ラ-メンです。たくさん食べて午後の授業もがんばります。

今日の出来事

今日は、今年度最後のノーメディアデーです。

しっかり取り組んで有終の美を飾りたいですね!

ここ1~2年で、学校では、学習でのメディア利用設備が整い、

子どもたちは、毎日タブレットやテレビなどに触れます。

高学年になると学習のまとめをタブレットを使い、

スライドにするなど、タブレットを使いこなしています。

(もう、子どもたちの方が私よりも上手に活用できています)

全国の小学生がタブレットを学習で使用し始めました。

これからの時代を生きる子どもたちにとって

メディアを使うことは当たり前になると思います。

そんな中、ノーメディアデーやメディアコントロールを推進するのは、

メディアからは得られない体験をしてほしいと思うからです。

時間管理や安全に利用するためのルール、健康被害の予防などなど

メディア利用の際に気をつけてほしいこともたくさんあります。

1年間を振り返って、

ノーメディアデーにしっかり取り組むことができましたか?

家族で協力することができましたか?

子どもたちの未来のために私たち大人が

今、教えてあげられることを伝えていきたいですね。

ノーメディア.pdf

3月9日(水)今日の給食です。

今日の献立です。・・・・・

ごはん 牛乳 白菜みそ汁 カレイ煮付け 切り干し大根ごまネ-ズ和え

今日の献立一口メモです。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

切り干し大根は栄養豊富な食材です。切り干し大根はリグニンという不溶性食物繊維が豊富です。リグニンは腸のぜん動運動を促してくれるので便秘改善に効果的です。また、コレストロ-ルを体外に排出して動脈硬化を予防してくれます。さらに抗菌作用もあるので大腸がんの抑制効果も期待できるといわれています。

1.2年生の給食を紹介します。

今日は、給食委員会より、毎日給食を作っていただいてる調理員さんへ感謝のメッセ-ジカ-ドを渡しました。

いつも、安全、安心でおいしい給食をありがとうございます。来週で給食も終了ですが、また来年度もよろしくおねがいします。

今日の出来事

今日の出来事

「環境を守るわたしたち」(5年社会)スライドがほぼ完成しました。調べ学習後の感想とあわせてアップします。

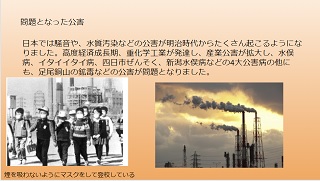

◎「きれいだった鴨川は、なぜよごれたのか」(K.Hさんのまとめ)

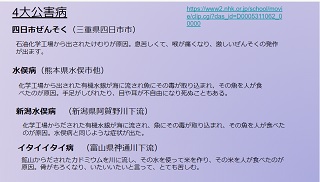

※ 鴨川の汚れがひどくなった高度経済成長期、日本各地で「公害」が起きていたことを知り、四大公害についてまで手を広げ、調べ活動を行いました。スライドには、動画のリンクを貼り映像を見せながら発表します。

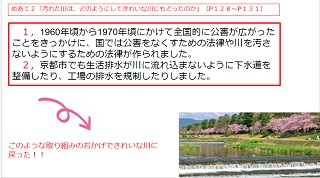

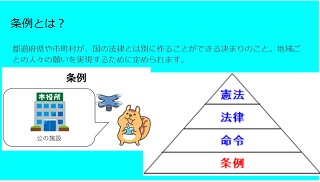

◎「汚れた川は、どのようにしてきれいな川にもどったのか」(M.Yさんのまとめ)

※ きれいな川に戻す取り組みだけでなく、それを維持するために現在行われている取り組みまでしっかり調べました。法律や条例など、難しい言葉もしっかり調べてまとめました。

二人の感想です ☆☆☆☆☆☆

私はこの学習を通して学んだことは、川は一度汚くなっても、条例や人々の取り組みなどによってもとのきれいな川に戻せるということがわかりました。でも一度汚くなったら戻すのがとても大変だし、人々の体にも害が出るので川に物を捨てない、物を洗った水などを川に流さないという心がけが大切だと思います。(M.Yさん)

僕は、どのように鴨川が汚れたのかを調べて、家庭や、産業が原因という事がわりました。他にも日本ではたくさんの公害が起きていたことがわかって、昔は大変だったんだなと、思いました。これからも、なるべくゴミを川に出さないように気をつけていきたいです。(K.Hさん)

今日の出来事

3月9日(水)、午前7時30分の天気は晴れ。気温は-8度。気持ちの良い朝です。今日は、3月9日、39の語呂合わせで「サンキュウの日=感謝の日)だそうです。まさにこの時期にふさわしい日です。

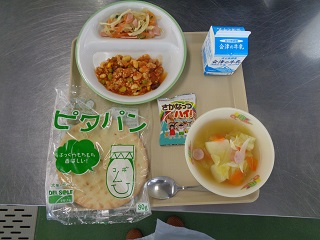

3月8日、今日の給食です。

3月8日、今日の献立はかみかみ献立です。

ピタパン ポトフ チリコンカン かみかみサラダ Caさかなっつハイ 牛乳

今日の献立一口メモです。

8のつく日はかむことを考えて食べる日です。一口30回以上かんでたべましょう。 かむことはあごを発達させ、歯並びを良くします。ひまん防止、胃腸にやさしく脳の働きを よくするなど良いことがいっぱいです。カルシウムは生体内で最も多く存在するミネラルです。 骨や歯などの硬組織や、血液や筋肉、神経などの軟組織等、体内には不可欠な栄養素のひとつです。

きょうは5.6年生の給食を紹介します。

大人気のピタパンはチリコンカンをはさんで食べ、かみかみサラダはソフトさきいかの塩味がきいてておいしくいただきました

言われています。