今日の出来事

2月24日(木)、5年生は、始業前の時間を使って社会科の「自然災害を防ぐ」という単元の学習発表を行いました。この発表のテーマは、「なぜ日本は自然災害が多いのか、人々はそれに対してどのような取り組みをしているか。」でした。5年生は、このテーマについて調べ学習を行い、共同でスライドにまとめてきました。そして、このまとめを他の学年の人にも聞いてもらう計画で進めてきました。聞いてもらう以上は、相手によくわかるようにまとめを工夫しなければなりません。わからない言葉を調べたり、動画や画像を入れたり動作化をしたりしながら、自分の言葉で発表することを心がけました。そして、今日、始業前の時間を使って発表会を行いました。

↓ 身振り手振り、動画などを使って発表するK.Hさん。

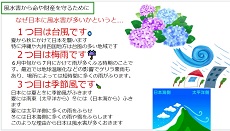

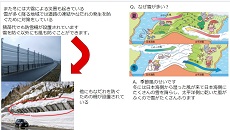

↓ 聞き手の興味を引くような画像を使ったり、磐梯山や猪苗代町の防雪柵など地域の題材を発表に入れたりしたM.Yさん。

静かに、そして、こんなに真剣な表情で聞いてくれました。(ありがとう!)

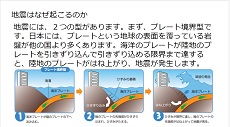

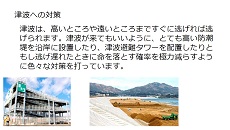

↓ 5年生が発表したスライドの抜粋です。(二人は、全部で15枚のスライドを作りました。)

感想

感想

私が調べて思ったことは風水害に対する取り組みがよくわかりました。 砂防ダムや首都圏外郭放水路などがあり、更にハザードマップを住民に配った りして風水害から身を守ろうとしていることがわかりました。私も、そのハザードマップなどを見て風水害が起きたときは、自分の身を守ろうと思います。(M.Y)

僕は日本は地震が多い国なんだなと、思いました。日本は地震の発生率が、世界4位と、とても地震が起こりやすい国です。その分、色々な 対策をしています。地震や津波は怖いものだけど、しっかり対策を打って自分の身は、自分で守っていかなければならないと思います。(K.H)

※ 5年生の二人は、現在は、「森林とわたしたちの生活」について、新たな課題を解決するために、調べ学習を進めています。

今日の出来事

2月24日(木)、今日の給食です。

献立は・・・・・・

ミートソース スパゲッティ 牛乳 小松菜サラダ 富士山ゼリー(2月23日は「富士山の日」 でした。

・・・・・・・・・・

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

小松菜には、B-カロテン、ビタミンC、カルシウム、鉄、食物繊維が豊富です。B-カロテンは体内で必要なビタミンAに変化するため、皮膚や粘膜を保護し免疫機能を高める成分として欠かせません。その他にも風邪予防や活性酸素を除去するなど、さまざまな病気を防ぐ事に役立っています。1日にとりたい緑黄色野菜の目標量は約120g以上です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、1,2年生の給食の様子を紹介します。 「ミートソーススパゲッティ、おいしかったです。」「デザートの富士山ゼリーもさっぱりしておいしかったです。」・・・ということでした。

今日の出来事

前の時間に、水を熱して温度や様子の変化を調べた子ども達。今日は、「熱した後に、ビーカーの水が減ったのはなぜか」をめあてに学習を進めました。 (青文字は、子ども達の言葉です。)

「水を熱したあと、ビーカーの水減りましたね。なぜだろうね。」「水を熱すると、湯気が出たから、それで減ったんじゃないかな。」「ビーカーの中や温度計にも水滴がついていました。」「その水滴は、水がはねたのかな。」「湯気がついたからじゃないかな。」「じゃあ、湯気の正体は水ってこと?」「そう。」「じゃあ、今日は、それを確かめてみよう。どうやったらいい?」「・・・・・・・」「湯気が水だったら触ったらぬれるよね。でも、沸騰している水から出る湯気だから熱くて手では触れない・・。」「下敷きで触ったらいいんじゃない。」

このような話し合いの後、ビーカーに水を入れ、小さな穴を空けたアルミ箔を蓋にしてかぶせ、水が沸騰するまで熱し、湯気が出てくるのを待ちました。そして、アルミ箔の穴から湯気が出てきたところで、下敷きではなく計量スプーンを湯気にあててみました。するとスプーンには、水滴がつきビシャビシャに濡れました。予想通り、湯気の正体は水でした。ビーカーの中の水が湯気になって、そのせいで水が減ったのです。

このような話し合いの後、ビーカーに水を入れ、小さな穴を空けたアルミ箔を蓋にしてかぶせ、水が沸騰するまで熱し、湯気が出てくるのを待ちました。そして、アルミ箔の穴から湯気が出てきたところで、下敷きではなく計量スプーンを湯気にあててみました。するとスプーンには、水滴がつきビシャビシャに濡れました。予想通り、湯気の正体は水でした。ビーカーの中の水が湯気になって、そのせいで水が減ったのです。

さて、ここで、子ども達にある一点に着目するよう指示をしました。それは、アルミ箔に空けた小さな穴と湯気の間にある隙間です。湯気は、アルミ箔の穴から少し離れたところから見え始めます。 ためしに、このアルミ箔の穴と湯気の間にスプーンの柄の方を入れてみるように指示をしました。すると、スプーンの柄には、水滴がつき濡れました。湯気とアルミの穴の間には何も見えないけれど、ここにも水がありました。目に見えない水?子ども達からは「水蒸気?」という言葉が聞かれました。さて、今日の実験で、熱せられたビーカーの水は、外に出ていったということが分かりました。

ためしに、このアルミ箔の穴と湯気の間にスプーンの柄の方を入れてみるように指示をしました。すると、スプーンの柄には、水滴がつき濡れました。湯気とアルミの穴の間には何も見えないけれど、ここにも水がありました。目に見えない水?子ども達からは「水蒸気?」という言葉が聞かれました。さて、今日の実験で、熱せられたビーカーの水は、外に出ていったということが分かりました。

次の時間には、水を熱した時に出てくる泡の正体を探ろうということにしました。子ども達は、「水蒸気だ」とか「水の中にある空気だ」とか「沸騰石に入っていた空気だ」とかいろいろと予想していました。次の学習を行った上で、水を熱するとなぜその量が減るのか詳しくまとめていきたいと思います。

今日の出来事

2月21日(月)の全校集会では表彰を行いました。

まず、第71回「社会を明るくする運動作文コンクール」で優秀賞に輝いた6年生のHさんの表彰を行いました。

続いて「令和3年度福島県書きぞめ展」の表彰を行いました。書きぞめ展には全校児童が参加し入賞を果たしましたが、特選に輝いた2年生のKさん、4年生のMさん、5年生のYさん、6年生のHさんが代表で校長先生より賞状を授与されました。

受賞したみなさんおめでとうございました。

そして、最後に、先生方にも賞状が授与されました。

「令和3年度耶麻地区学校教育研究作品展」に出品した先生方の研究論文も入賞したのです。

おめでとうございました。

2月21日の全校集会は、みんなのがんばりを讃え合う素敵な集会になりました。

今日の出来事

2月22日(火)、今日の給食です。

献立は・・・・・・

ごはん、牛乳、けんちん汁、甘塩鮭焼き、大豆の磯煮、いちご でした。

・・・・・・・・・・

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

米には、体を動かすためのエネルギー源として欠かせない炭水化物が豊富です。そのほかにもタンパク質やミネラルなどがバランスよく含まれます。また、玄米や発芽精米には精白米に比べてビタミンB1や食物繊維が多く含まれています。ごはんはゆるやかに消化・吸収され、腹持ちが良く血糖値もゆるやかに上昇するのでインスリンも徐々に分泌されます。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、5,6年生の給食の様子をアップします。甘塩鮭焼き、いちご好評でした。

今日の出来事

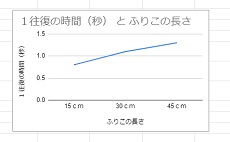

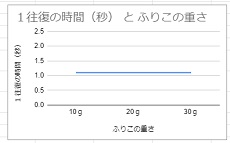

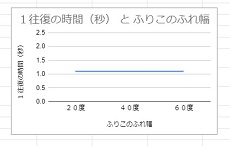

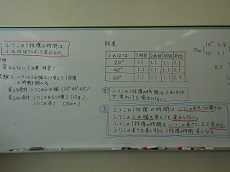

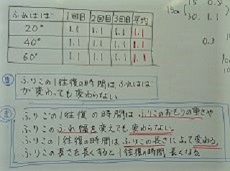

5年理科の学習の様子です。今日は、ふりこの1往復の時間が、ふりこの振れ幅によって変わるかについて調べました。今日の実験で変えるのは、ふりこの振れ幅だけ。振れ幅を、20度、40度、60度と変えて、1往復の時間が変化するか調べました。ふりこの長さは30cm、ふりこのおもりの重さは、10gにしました。これらの条件は当然変えません。今までの実験同様に、1往復の時間をより正確に出すために、10往復させてその値を÷10し、1往復の時間を出しました。更に3回測定してその平均を出しました。 実験の結果、ふりこの振れ幅をかえても一往復の時間は1.1秒と変化がありませんでした。ふりこの1往復の時間はふりこの振れ幅には関係ないようです。

ふりこの1往復の時間とふりこの振れ幅の関係を調べる実験を終えた後、いままで行ってきた実験、「ふりこの1往復の時間とふりこの長さの実験」、「ふりこの1往復の時間とおもりの重さの実験」、「ふりこの1往復の時間とふりこの振れ幅の実験」、これら三つの実験の結果をスプレッドを使ってグラフにまとめてもらいました。グラフからも、ふりこの1往復の時間を変える条件は、ふりこの長さだけであることがはっきりしました。実は、これが、この単元名である「ふりこのきまり」だったのです。

子ども達には、この後、ふりこの長さが15cmの時の一往復の時間は約0.8秒、ふりこの長さが30cmの時の1往復の時間は1.1秒という実験結果を基にして、一往復の時間がジャスト1秒のふりこづくりにも挑戦してもらいました。 今日の実験が5年生最後の実験でした。

今日の出来事

今日の出来事

2月21日(月)、今日の給食です。

献立は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キムチご飯、牛乳、青梗菜スープ、春巻き、中華サラダ でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

キムチは世界5大健康食品といわれるほど、たくさんの栄養素が含まれています。乳酸落、ビタミンA、B1、B2、 B12、C、K、カプサイシン、食物繊維等がバランス良く入ってます。キムチは発酵食品で乳酸菌の中でも生きたまま腸まで届くものは有用菌を増やし腸内環境を整え免疫力アップに効果的です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、3,4年生の給食の様子を紹介します。キムチご飯、春巻き、とてもおいしかったそうです。

感想