今朝の読書タイムでは、3年生が国語の授業中にまとめた『おすすめの一冊』の紹介を行いました。

始めのグループが紹介したのは『ぼくがきょうりゅうだったとき』です。

絵のかわいさや恐竜と一緒に遊んだり、恐竜と一緒に戦ったりするところがお薦めの理由のようでした。

次のグループは『アブナイかえりみち』です。

表紙裏と裏表紙裏に1号~5号とその正体が描いてあるのがお薦めの理由のようでした。

最後は、Oさんが出身地スリランカの『天国にいきそこなったガマラーラ』という寓話をシンハラ語で紙芝居にして紹介しました。(日本語通訳は校長先生です!)

思わず手を離してしまう衝撃のラストは、みんなに大ウケでした。

この絵本は会津サクラランカ会というスリランカ留学生を支援している団体が作成した物で、裏磐梯小学校の図書室にあったものです。

頑張って全校児童の前で発表した3年生はみんなから盛大な拍手をいただくことができました。

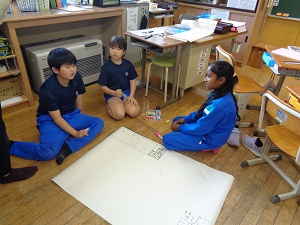

3年生のスーパーマーケット見学の新聞作りもいよいよ大詰めです。

校長先生も気になったようで、新聞作りの様子を見にきていました。

グループごとに作業をするところもあれば、個人で作業する人もいます。

それぞれが仕上げた新聞記事を、1枚の大きな紙に貼っていきます。

一番揉めたのは、新聞のタイトル決めです!!

話し合いの結果『スーパー新聞』と決定しました。

みんなで出来映えを見て、感想の発表です。

最後に写真を貼って完成する予定です。どんな出来映えになるのでしょうか?

できあがりが楽しみですね!!

1,2年生は先日、サツマイモほりを行いました。

今回の作品は、サツマイモほりを行った後のツルを活用したリースの作品を紹介します。

松ぼっくりに色づけしたり、ドングリやトチ、ノイバラの実の他に、パスタやアジサイのドライフラワーなど様々な材料を使って1,2年生が飾りつけしたようです。

これらの素敵な作品は1,2年生教室前の廊下に飾られています。

木、金の学校へ行こう週間の際にお越しの際には是非ご覧下さい。

今日は3~6年生のみなさんが育てたきのこを収穫しました。

先週は小さなあかちゃんきのこでしたが、こんなに大きく育っていました

きのこの収穫の目安は、「カサが開いていること」だそうです。

「こんな感じ!」と、体を使って教えてくれたYくん。とってもわかりやすい説明ですね!

「こんなにすぐに育つものなんですね!」とびっくりしていたら、昨年もきのこを育てた高学年のみなさんは「そうなんですよ~!」ともうすでに知っていた様子でした。

慣れた手つきでどんどんきのこを収穫していきます。

真剣にきのこを収穫するみなさんでした。

みなさんが育てたきのこ、とってもおいしそうですね。

今日収穫したきのこは、お家に持って帰ります。「お友達からきのこのおいしい食べ方を聞いたので、今日はそれを作ってもらいます!」といった声も聞こえました。

秋が旬でおいしいきのこですが、自分で育てて収穫したきのこはよりおいしく感じるかもしれませんね。

ぜひ家族で味わって食べてくださいね。

今日の出来事

今日は1,2年生が学校の花壇でサツマイモをほりました。

大きなサツマイモがたくさんとれて、みんな大満足!とてもすてきな笑顔ですね。

1・2年生みんなで協力してサツマイモをほるすてきな姿もみられました

掘っていると、土の中から生きものを発見して大さわぎでした。

何の幼虫だろう?サツマイモと一緒に温かい土の中で眠っていたんですね

収穫したサツマイモは、来週の給食でサツマイモご飯になります。

楽しみですね!

収穫したサツマイモを持ってみんなで記念撮影です。今日も元気な1・2年生でした

今日の生き物は、あまりみんなからは好まれないカメムシの仲間です。

理科室の窓ガラスについていた『クサギカメムシ』です。外側にいたので、お腹のほうからガラス越しに撮影してみました。

この辺りでは、一番普通に見られる種類です。

油断をしていると、窓のレールのすき間から室内に潜入してきます。

南向きの日光が当たり暖かくなるような窓によくやって来ていました。

カメムシは寒くなってくると、冬眠場所を求めて室内に侵入してくることがあります。

そんな嫌われ者のカメムシを学校のみんなで調べた本が図書室にありましたので紹介します。

『わたしたちのカメムシずかん』という本で、2021年の読書感想文課題図書にもなっています。

詳しい内容はこちらをご覧下さい → https://www.ehonnavi.net/ehon00.asp?no=143142

裏磐梯小学校でもこの本を参考に、カメムシずかんが作られる日が来るのでしょうか?

やる気のある子どもが出てきたら誘ってみたいと思います。

裏磐梯小学校では、森林環境税の交付金を活用して、3~6年生がシイタケを育てます。

2時間目の休み時間を利用して、シイタケを育てる準備を行いました。

廊下には、シイタケを育てるキットが整然と並んでいます。

まずは、箱からシイタケの菌床を取り出します。

その後、シイタケの菌が入っている菌床を袋から取り出します。

取り出した菌床全体を濡らして、しっかりと湿らせます。

最後に、大きめの袋に入れたら完成です!!

最初に箱の置いてあった場所に戻して作業終了です。

ここからは、個人個人が、毎日霧吹きで湿らせてシイタケを育てます。

日々のシイタケの生長を、楽しみながら観察することができるでしょか?

約1週間で始めの収穫が出来るそうです。

また、みんなで育てたシイタケは、給食で提供する予定になっています。

どのようなメニューで出てくるのか楽しみですね。

5,6年生が、第14回会津耶麻地方植樹祭に参加しました。

会場は、猪苗代町「緑の村」。猪苗代町、磐梯町、北塩原村、西会津町のお友だちと一緒の活動です。

植樹した木は「ヤエザクラ」

さくら小のお友だちと、村長さん、村議長さん、村教育長さんと一緒に植樹しました。

みんなが植樹したヤエザクラ・・きっと、素敵な花を咲かせてくれることでしょう。

学校に帰り、村の職員さんにお礼のあいさつをする5・6年生です。とてもいい笑顔ですね。

植樹祭でいただいたコデマリの木を見せてくれました。

コデマリの木は学校に植えます。みんなと一緒に大きく育つといいですね。

少し雨の降る寒い中での活動でしたが、半日よく頑張りましたね。

お疲れさまでした!

今日の生き物は職員室前の階段にいた生き物です。

栄養士の先生が撮影してくれました。

見つけた生き物は『コカマキリ』です!!

他のカマキリに比べ、小型で、かまの内側に黒い模様があるのがコカマキリの特徴です。

また、体の色はほとんどが褐色です。

まれに緑色のコカマキリがいるそうですが、まだ目にしたことがないので、ぜひ見つけてみたいものです。

分布は広く、日本(本州、四国、九州)、朝鮮、中国、東南アジア、スリランカまでいるそうです。

肉食性の生き物が棲むためには、多くの食べられる生き物が棲んでいなければ生活することはできません。

コカマキリが棲んでいる学校の校庭にも豊かな生態系が作られているのかもしれませんね。

4年生の理科の実験の様子です。

前回の実験では、試験管を使用して、温められた空気はどのようになるのかを学習しました。

本日は、温める器の形を変えて同じような実験を行いました。

準備をしている教頭先生を撮ろうとすると、常にカメラ目線のAくんです!!

気合いの乗りも充分の様子です。

空き缶やペットボトル、蓋など様々な入れ物で試してみます。どんな風にシャボン玉ができるのでしょうか?

シャボン玉が割れてしまったり、なかなか膨らまなかったりと、みんなが苦労している中・・・・

教頭先生はビーカーで挑戦です!!

なんと!!一番シャボン玉を大きくしたのは教頭先生でした!!

教頭先生満面の笑みです!

今日もとっても楽しそうに実験に取り組む4年生でした。