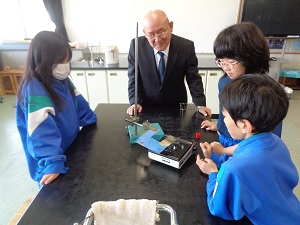

前回までは、金属のあたたまり方を学習していた4年生ですが、今度は空気のあたたまり方についての学習が始まりました。

まずは、線香に火をつけて電気ストーブの前で空気の流れを調べます。

最近は、とっても寒い裏磐梯ですが、決して暖まっている訳ではありません。

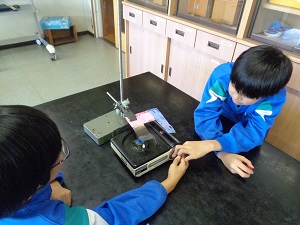

次は、ろうそくの火の上で空気の流れを調べます。

「煙が火の上のほうに流れていきます」

「煙の速さが、火の上に行くと速くなりました」

等々、色々な発見があったようです。

これからの実験でどんな発見が出てくるのでしょうか?

とっても楽しそうに実験をしている4年生でした。

3年生の書写では、文化祭に飾る毛筆を頑張っていました。

何枚か書いた中から一番うまく書けたものを選びます。

「こっちのバランスは良いけど・・・・・」

「名前はこっちのほうがうまく書けたけど・・・・」

どれが一番うまく書けているのでしょうか?

後片付けもテキパキとしっかりと行う3年生です。

今日までのなかで一番上手に書けた作品が文化祭では飾られます。

ぜひご覧下さい。

いよいよ今週の金曜日は文化祭です。

本番に向けての練習にも熱が入ります。

今日は体育館で、たくさん練習している姿が見られました。

【1,2年生】

【3,4年生】

【5,6年生】

今回は、ネタバレしないような練習風景を紹介しました。

金曜日の本番を楽しみにしていてください。

4年生の理科の様子です。

金属のあたたまり方の学習を進めている4年生。

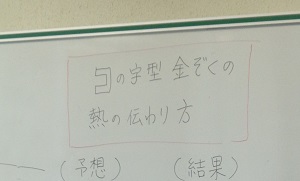

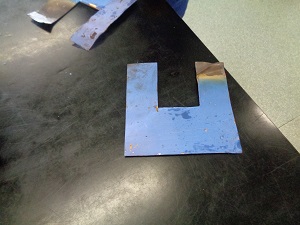

今回の課題は『コ』の字の場合について考えます!

コの字型の金属にサーモインクを塗った物も既に準備されています。

予想をたてたら実験開始です。

ピンクの部分がどんどん広がって行く様子をじっくりと観察します。

前回煙が出てきてしまった班は、高さを慎重に話し合って決めていました。

しっかりと実験が終わり、冷め方を見ていると・・・・・・

「向こうの班は、一気に冷えたけど、こっちの班はゆっくり冷めていきます!!」

どうしてなのか、みんなで考えます。

「挟んでいる場所が違うからじゃない?」

よく見ると、コの字の挟んでいる場所が班ごとに違っていたようでした。

そこで同じように挟んで最後の実験を行うことになりました。

さて、冷め方に違いは出たのでしょうか??

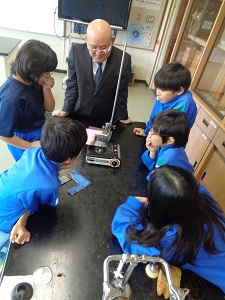

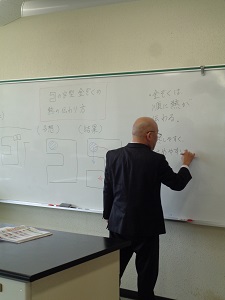

今回の実験から分かったことを、自分で考えてまとめます。

言葉で説明するだけでなく、色を塗ったり、矢印を書いたりしながらまとめをかきました。

最後は教頭先生が言葉でまとめます。

『熱しやすく、冷めやすい』・・・・!?

どうやら挟んでいる場所の違いではなかったようですね。

金属のあたたまり方について、色々と実験することで、しっかりと理解している4年生でした。

来週の金曜日には、裏磐梯文化祭が開催されます。

今日は文化祭に向けて、各学年が絵画を描いていました。

5,6年生

学校での思い出を描いているようです。

素敵な作品ができあがっていました。

3,4年生

楽しかった思い出を描いていました。

登場人物は、みんなとっても楽しそうな表情をしていました。

1,2年

好きな生き物を描いていました。

とっても力強い作品にできあがっていました。

作品は、文化祭当日会場に飾られることになります。

完成した作品を是非会場でご覧ください。

3,4年生の総合的な学習では、裏磐梯の達人について調べています。

そこで今回、裏磐梯で30年間パン屋さんを営むささき亭さんへインタビューに行ってきました。

みんなで事前に調べて考えた質問を佐々木さんへ尋ねます。

ひとつひとつの質問にとても丁寧に応対していただきました。

みんな一生懸命にメモをとります。学校へ帰ったらしっかりとまとめることができるのでしょうか?

佐々木さんが裏磐梯へ来た1番の理由は、『おらが山』の磐梯山の見えるこの景色だそうです。

毎日パンを仕込みながら磐梯山を見るのが贅沢な時間だそうです。

そして、カスタードやマヨネーズなどは、無添加の手作りにこだわって作っているそうです。

みんな少しだけ味見させていただきました。

あまりのおいしさに”びっくり”の表情や

あまりのおいしさに”ニコニコ”の表情が見られました。

あっという間に約束の時間になってしまいました。(少し時間を過ぎてしまいました)

しっかりお礼を言って、ささき亭を後にしました。

最後にみんなで記念撮影です。

みんなとっても良い表情をしています。

とっても充実した学習ができたようですね。

お忙しいところ、とても丁寧に対応いただいた佐々木さん、本当にありがとうございました。

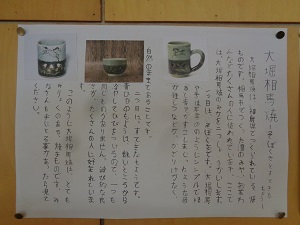

4年生の国語の授業では、福島県の伝統工芸品の魅力についての説明文を書きました。

自分たちで調べて、上手にまとめる事ができたので紹介します。

『大堀相馬焼』

素朴さと素敵な模様が特徴のようですね。とっても読みやすくまとめてありました。

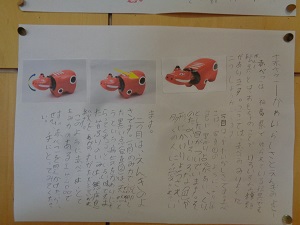

『赤べこ』

会津地方で作られる張り子の玩具です。人気のせいか、2人がそれぞれまとめてくれました。

みんなに愛され、縁起物として、そしてかわいらしさも魅力のようです。

『風車』

会津若松市で作られ、色々な色の紙を使ってきれいな、縁起物として有名です。

職人さんが丹精込めて作っているそうです。

最後に紹介するのは『会津江戸小紋』です。

1枚ではおさまりきれなかった超大作です。

100年以上の歴史を持ち、細かな柄や色が美しいのが特徴だそうです。

写真や画像などを入れることで、説明がとっても分かり易いですね。

4年生の頑張りが伝わってくる作品たちでした。

今日の外国語の授業中、みんなで揃って職員室に入ってきた3年生

ソワソワ・ニコニコした表情のみなさん、どうしたのでしょう?

なんと、英語で自己紹介するために、アルファベットで作った名刺を渡しに来てくれたようです!

たくさんのシールでキラキラに飾られたみなさんの名刺、すてきですね!

「I am 〇〇.I like (好きなアルファベット).」と、名刺を渡しながら堂々と自己紹介するみなさん。

英語で上手に自己紹介できました

校長先生もみなさんに自己紹介。

校長先生が好きなアルファベットは「J」と「I」だそうです。アルファベットを体で表現するみなさんと校長先生でした。

「J」は少し難しそうですね

ぜひまた職員室に遊びに来てくださいね~!

今日はハロウィンです!

休み時間には廊下から「今日のデザートはー、かぼちゃプリ~ン♪」と楽しそうな声が聞こえてきました

給食はハロウィン献立で、きのこミートソーススパゲッティー 枝豆サラダ かぼちゃプリンでした!!

お昼休み、何やら給食委員会さんが忙しそうです。

各教室を回ってハロウィンのプレゼントを届けてくれました

ただし、合い言葉「トリック・オア・トリート!!」を言わなければプレゼントはもらえません。プレゼントの包装には一つ一つ手書きの絵が描かれており、中にはハロウィンについてのメモが入っていました。

給食委員会さんのおかげで素敵なハロウィンになりました!ありがとう