今日の出来事

以前、県教委主催の「webなわとびコンテスト」に挑戦している各学級の様子をお伝えしましたが、コンテストが1月31日に終了しました。果たして最終結果はどうなったかといいますと・・・・

☆ 長縄跳びの9人以下、第4学年の部

第1位 裏磐梯小学校3,4年生 3分間に跳んだ数 369回

☆ 長縄跳びの9人以下、第6学年の部

第7位 裏磐梯小学校5,6年生 3分間に跳んだ回数 269回

☆ 長縄跳びの9人以下、第2学年の部

第9位 裏磐梯小学校1,2年生 3分間に跳んだ回数 103回

(※1,2年生は4名の少人数ながら頑張りました・・・。)

各学級とも、友達と協力し合いながら、励まし合いながら頑張った成果です。おめでとう!

3,4年生は、教室に記録のグラフを掲示して頑張りました。

今日の出来事

既に、裏磐梯中学校のブログにアップされていますが、2月2日(水)の6校時目に裏磐梯中学校の社会科の先生による6年生を対象とした出前授業がありました。これは、6年生が不安なく中学校に進学できるようにと毎年この時期に行われているものです。

授業内容は、小学校最後の社会科単元「世界の中の日本」の第1時間目の内容でした。知っている国を発表したり、その中で日本とつながりが深い国はどこかを考えたり、楽しくよくわかる授業でした。中学校のブログにも書かれていましたが、子ども達はとても意欲的に熱心に学習しました。授業の進め方もパワーポイントを使った資料提示があったり、友達と話し合いの時間があったり、小学校と変わりがないこともわかったことと思います。

6年生の皆さん、小学校生活も残りわずかとなりましたが、残りの日々を大切に過ごし、そして安心して進学してください。 だいじょうぶです!

今日の出来事

2月3日(木)、今日の給食です。

献立は・・・・・

カうどん もちきんちゃく れんこんごまネーズ、 りんご でした。

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

風邪をひきやすい季節です。手洗いをよくし、好き嫌いなく食べ、休養も充分とって、風邪に負けない抵抗力をつけましょう。食事の前には換気をし、きれいな空気を取り入れることも大切なことですね。 りんごにふくまれるペクチンはおなかの調子を整えます。皮ごと食べると効果的です

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、5,6年生の給食の様子を紹介します。今日は、もちきんちゃくが好評でした。

今日の出来事

2月2日(水)、今日の給食です。

献立は・・・・

ごはん 牛乳 こづゆ いわし梅煮 塩昆布漬け 福豆ミックス でした。

一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は節分献立です。節分とは季節を分けることを意味しています。節分には、「鬼は外・福は内」といって大豆をまいたり年齢の数だけ豆を食べたりして一年間の幸せを祈るといわれています。「畑の牛肉」ともいわれる大豆は、アミノ酸を多くふくんでいます。強力なたんぱく原を食べて心の鬼を退治しましょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、3,4年生の給食の様子をアップします。いわし煮、こづゆ、好評でした。

連絡事項

今日の出来事

今日の出来事

今日の出来事

2月1日(火)、今日の給食です。(撮影時の設定が青色が強い設定になっていて、全体的に青みがかった画像になってしまいました・・・。)

献立は・・・・

わかめご飯 牛乳 みそ汁 鮭の味噌マヨ焼き 香り漬け でした。

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

鮭にはビタミン類やアスタキサンチン(鮭に多くふくまれいる赤色の天然色素です) DHAやEPA(魚等の脂肪酸)などの栄養素が豊富に含まれています。

感染予防のために手洗いうがいは大切です。洗った清潔な手でいろいろなところを触らない工夫をしましょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、1,2年生の給食の様子をアップします。 わかめご飯、鮭の味噌マヨ焼きが好評でした。

今日の出来事

「電磁石の鉄を引き付ける力を強くするにはどうすればよいか」解決編です。前の理科の時間には、電磁石に流れる電流の大きさを変えて、鉄のゼムクリップが何個付くかという実験をしました。この実験によって電磁石に流れる電流を大きくすると鉄を引き付ける力が強くなることが分かりました。今日は、もう一つの予想、電磁石に巻く導線の巻き数を増やすと鉄を引き付ける力が強くなるかを確かめる実験を行いました。電磁石の導線の巻き数は100回巻きと200回巻で比べることにしました。当然、電磁石の巻き数以外の条件はみな同じにします。(理科の実験の際には、大切な考え方である「条件統一」です。)

まず、2人協力して回路図を考えました。

次に、回路図に従ってまず以前に作っておいた100回巻の電磁石の強さを調べました。ついで、同じ電磁石にさらに100回導線を巻き付けて200回巻の電磁石を作りました。

200回巻の電磁石ができたら、電流を流して電磁石の強さを調べます。(さて、鉄のクリップは何個付くのか。)

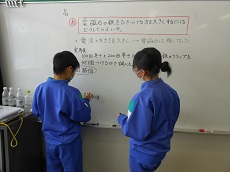

実験の結果は勿論、各自ノートに記載しますが、結果を共有するためにホワイトボードにも書き込みます。

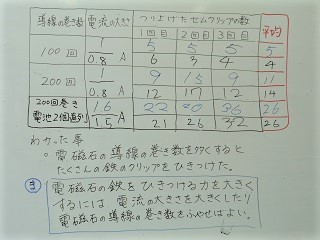

実験の結果、100回巻きの電磁石が持ち上げた鉄のクリップの数は3回行った平均が、Hさんは4個、Yさんは5個、200回巻の電磁石が持ち上げた鉄のクリップの数は3回行った平均が、Hさんは14個、Yさんは11個という結果になりました。さらに、200回巻の電磁石に乾電池2個直列につないでみると、持ち上げたクリップの数は3回行った平均が、Hさん、Yさんともに26個にもなりました。

前の時間の実験と、今回の実験の結果から、電磁石の鉄を引き付ける力を強くするには、電磁石に流れる電流の大きさを大きくしたり電磁石の導線の巻き数を増やしたりすればよい事がわかりました。

それにしても、子ども達のてきぱきと実験を進める力には、いつも感心させられます。