校庭に出ると、校舎の上に野鳥がいました。

くちばしの色はオレンジ色です。

なんとムクドリです。

ムクドリは都市部では駅前の樹木に大量に集まり、問題になることがあります。

郊外の畑などで目にすることが多い野鳥ですが、裏磐梯のような自然の豊かな地域で目にする機会は多くはありませんでした。

しかし、最近では裏磐梯でも目にする機会が増えて来ているようです。

これからの時期ムクドリはペアになって暮らすので、大集団を作ることはありません。

こちらのペアも学校に空いた穴を狙っているのかもしれません。

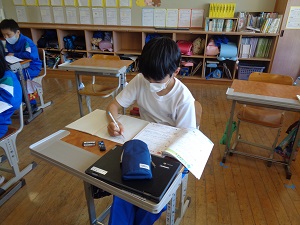

4年生の理科の様子です。

気温を正しく測るための学習をしています。白い筒で温度計を覆い、日陰を作り出して測りました。

さて、正しく気温を測るとは一体どういうことでしょうか?

Kくんは色々試してみたいようです。

地面の近くでは・・・・・

昼間に地面を触ると熱く感じます。地面の熱があるのでそこで測るのは正しくないようです。

コンクリートやマンホールの上では・・・・

土の上よりも道路やコンクリートの上の方が気温が高くなります。

ここで測ってしまっては正しくないようです。

正しい測り方は、地面から1.5mの高さで測ります。

測り始めると・・・白い筒の下から温度計がチラリ!!

教頭先生からすかさずチェックが入ります。

「16℃」最後は無事に正しい気温を測ることができました。

今度は筒から出して測ってみます。

しばらくたって温度計を見てみると・・・・

「16℃!」

「え!?」教頭先生驚きです。

温度計に対して目の位置を直角にして見ないと、正しく温度を測ることはできません。

今度は正しい位置でもう一度読んでみます。「17℃!!」

正しく温度を測ることができたようです。

最後に、先日に観察したサクラの様子を再び観察しました。

ジャングルジムに登ってタブレットで花の写真を撮ります。

花が終わると、どのようになっていくのかも今後観察していきます。

下からちょっと心配そうに見ていた教頭先生です。

K君もタブレットも無事に戻ってきて授業を終えることができました。

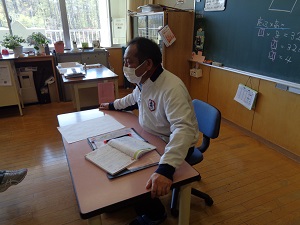

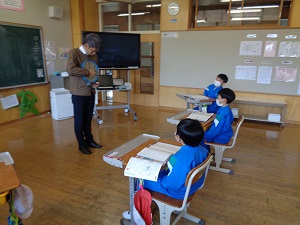

6年生の算数の学習です。

今日は先日行った対称な図形のテストが返却されました。

ガッツポーズをしたり、周りの人と確認したりする姿が見られました。

間違えた所があっても、確認して、二度と間違えないようにすれば大丈夫です!!

今日は、Xを使った式の立て方を復習します。

【問題】

平行四辺形、縦8cm、面積32㎠の時、底辺の長さは??

子どもたちは、頭の中で考えて答えを出します。

Mさんが答えを説明してくれました。

Mさん「先生、私が説明するので、書いてください」

先生「はい」

Mさんの説明に合わせて、先生が一生懸命黒板に書いてくれました。

【問題】

時速何kmかで走る自動車、3時間で120km走った。この自動車の時速は??

Kさん「先生、書いてください!」

先生「はーい」

Kさんの説明に合わせて、またまた先生が書いてくれました

先生「時速って何だっけ?120kmって何の数字?3時間は何を表す??」

子どもたち「・・・」

先生の確認タイムに戸惑う子どもたち。

教科書を見て確認します。

『早さ×時間=道のり』という

なんだか、昔どこかで聞いたことがあるようなものを思い出します!!!

そして、先ほどのKさんの解説に

つけたしで、Mさんが、図を書き始めました。

これは・・・数直線!!!!!

5年生の時にたくさん学習した、懐かしい記憶が蘇ります。

(数直線って、難しいですよね。大人になっても理解できていません)

(そんな私の表情を察してか、先生が次の時間に数直線について解説してくれるそうです)

今日解いた問題に共通していることは、

問題を『文字の式に表す』ということです。

いきなり出てきた数字で式を作るのではなく、

何を求める問題なのか、整理することがポイントのようです!!

確認をしたところで、

残りの時間は練習問題を解きます。

Xを使って式を立てる問題や、

小数の足し算、引き算、割り算、かけ算・・・

1年生から5年生までで学習してきたこと を思い出しながら解いていきます。

ラスボスと戦う前のような、総復習に、

これからどんな学習が始まるのだろうかと、ドキドキしています!!

そして先生は、ベビーウォーカーで歩行する赤ちゃんのように

動く机とイスごと困っている子どもの元に駆けつけるのでした。

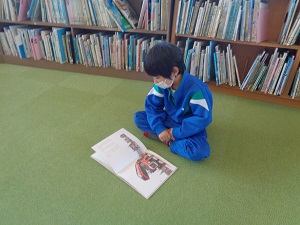

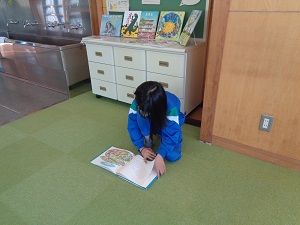

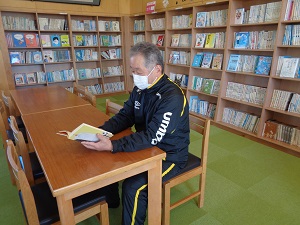

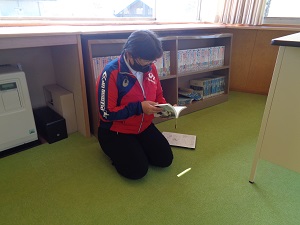

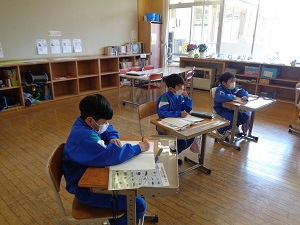

月曜日の朝は読書タイムです。

子どもたちも先生も心穏やかに1週間のスタートが切れます!

読書タイムの時に図書室に足を運ぶことで、

たくさんの本に触れることができるといいですね!

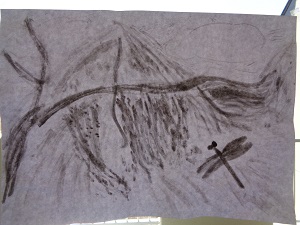

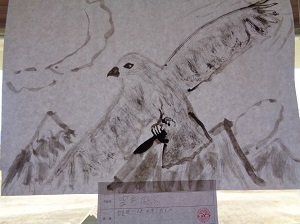

5,6年生の水墨画の作品が教室に展示されていましたのでご紹介します。

窓に貼られていて、とっても良い雰囲気です。

それぞれの作品を紹介していきたいと思います。

トンボと山と木でしょうか?

トンボが力強く山に登ってくるようですね。

花が風で舞っているのでしょうか?

とっても力強い作品です。

トビが大空を飛んでいる様子でしょうか?

悠々と飛んでいる感じが良いですね。

月夜の感じが良く出ていますね。

飛び散っている墨がかっこ良いですね。

真ん中にドラゴンが飛んでいます。

星空の中を飛んでいるのでしょうか?

山脈がかっこう良くかけています。

近くの山は濃く、遠くの山は薄く描いたようですね。

とってもほのぼのした作品です。

海の生き物がとてもかわいらしく描けています。

月とウサギでしょうか?

あえてウサギの表情を描かず、ウサギが月を見つめている表情を想像するのも良いですね

5,6年生それぞれが、自分が描きたかった絵を楽しそうに描いていたような作品がたくさん並んでいました。

初めて墨の濃淡だけで描いたようでしたが、それぞれ素晴らしい作品ができあがったようです。

今日のお昼休みの様子です。

先日の雨で、桜は散ってしまいましたが、

青空の下、校庭の遊具は大人気です!

特にブランコの人気は高く、1年生から6年生までが遊んでいます。

楽しそうですね

こちら、スポーツエンターテイメント番組SASUKEのように

うんていにぶら下がるRさんです。

ブランコに乗れなかった人の間で、

今日は走り幅跳びがブームになっていました。

先日、中学生の陸上部の跳躍を見たからか、

やる気満々の人もいます。

5・6年生の跳躍です。ダイナミックですね

2・3年生も見よう見まねで挑戦です。

みんな、砂場まで届く大ジャンプでした。

楽しく体を動かすことができましたね。

そして、みんなのジャンプの写真を撮ってくれたMさん

とても上手なカメラマンでした!ありがとうございました

3年生の算数の学習です。

今日の算数はお腹に時計を抱えた校長先生の特別授業です!

「3時!!」、「6時!!」と元気に時計を読む3年生。

時計の見方は完璧…と思ったら、

「6時20分?」、「6時10分??」

何時何分まで聞かれると、か細い声になってしまいました

これは6時10分。このように時計が示しているのが時こくです。

時こくと時こくの間にあるのが時間です。

と、時計を抱えた校長先生が教えてくれました!

校長先生「この問題に全員正解したら、今日の授業は終わりです。」

(まだ、授業は15分も残ってます。ここは早く終わらせたい3年生です。)

【問題】

8時と9時の間は?

今日学習したことを思い出せばできるはず!

全員の答えが出そろいました。

3年生の答えは・・・

せーの、「1時間」、「時間」、「時間」

「あ~~~~」

答えは、1時間でした。

ここで授業は終わらず、もう1問がんばった3年生でした。

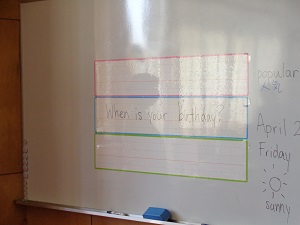

6年生の外国語の学習です。

動画を見ながら、誕生日の聞き方

When is your birthday?の練習をします。

それでは、実際に友達の誕生日を聞いてみます。

When is your birthday?

えーと、えーーっと・・・

思い出しながら、しっかり受け答えすることができました。

金曜日の朝は運動タイムからスタートです。

青空の下でみんなでやる準備運動は気持ちがいいですね!

「身体運動作りプログラム」という

走るための練習をします。1年生も難しいステップに挑戦です。

最後は全力ダッシュです!

力一杯走る姿、かっこいいですね!

昨日までと比べ、気温の上がっている裏磐梯です。

ポカポカ陽気に、休み時間は外で遊ぶ子どもたちがたくさんいました。

さて、本日も校庭で見かけた野鳥の紹介です。

何度か登場している『ハクセキレイ』です。

いつも見ているハクセキレイですが、よく見ると、背中の羽の色が、黒と灰色とが混ざっていました。

ハクセキレイは、夏と冬とで羽の色が変わるのをご存じでしょうか?

冬は灰色で、夏になると黒く換わります。

今がちょうど冬羽から夏羽へ換わっている最中のようです。

こちらは昨年の5月17日に撮ったハクセキレイ(夏羽)です。

背中はすっかり黒に換わっていました。

こちらは昨年の10月11日に撮ったハクセキレイです。

とても同じ種類とは思えないくらい灰色(冬羽)です。(おそらく幼鳥)

いつも見かける生き物でも注意深く観察することで気づくことがたくさんありそうですね。

まだまだ自然の中には分かっていないことがたくさんあります。

当たり前だと思わずに、よく観察して、あれ?っと疑問に気づくことがとても大切です。

ぜひ、裏磐梯の自然の中で、あれ?と思うことをたくさん見つけてみてください。