今日の出来事

今日の出来事

9月15日(水)今日の給食です。

今日の献立は、

・かおりごはん ・牛乳 ・あおさのみそ汁 ・鮭の西京漬け焼き

・三色塩糀漬け です。

~今日の一口メモ~

食事のマナーは、みんなが気持ちよく食べれるようにと考えられた決まりです。汚らしい食べ方は、周りの人をいやな気持ちにさせます。口にものをいれたまま話をしたり、たち歩いたり、人のいやがる話をしたり、大声で騒いだりしていませんか?落ち着いた雰囲気で食事ができるよう、自分の食べ方を見直してみましょう。

今日の出来事

現在、4年生は、「月や星の見え方」の単元で、時刻によって月の位置はどのように変わるかを学習しています。

現在、4年生は、「月や星の見え方」の単元で、時刻によって月の位置はどのように変わるかを学習しています。

6年生は、「月の形と太陽」の単元で、月は日によって形や位置が変わることを学びました。しかし、学習は終わりましたが、天候に恵まれず、実際に観察することはできませんでした。

そこで、今週は、観察するチャンスかと考え、子ども達に、月の観察をしてみようと働きかけ、観察カードと方位磁針を渡しました。その際は安全のため、必ずお家の人と一緒に観察するように話しました。夜の観察ですし、どうしてもということではありませんが、子ども達からそんな話があった時には、ご協力よろしくお願いします。

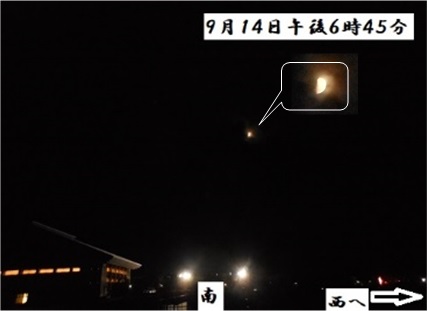

写真は、昨日、9月14日午後6時45分頃の月の写真です。雲が多くてなかなか姿を見せてはくれませんでしたが、上弦の月で南から少し西の方に見えました。

一週間後の9月21日は、満月です。また、この日に見える月は、仲秋の名月と呼ばれる1年の中で最も美しいといわれる月です。仲秋の名月と満月は、ずれることが多いので、そういった意味でも来週見ることのできる満月は、レアな月と言えます。週間天気予報によると9月21日は、天気もよさそうです。子ども達に観察してみようと声掛けをする予定でおりますので、ご協力お願いいたします。是非、お子さんと一緒に仲秋の名月を眺めてみてください。

今日の出来事

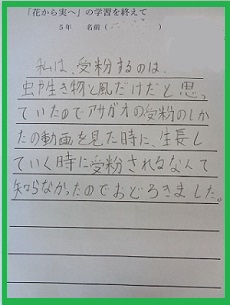

5,6年生には、理科の単元が終わるたびに「○○の学習を終えて」と題して、その単元の学習が自分にとってどうだったか、振り返りを書いてもらっています。そうすることで、学習を自分のものとしてとらえ直し、学習への意欲も高まるのではないかと考えるからです。また、指導する側からしても指導がうまくいった点、うまくいかなかった点、では、どうすればよかったのかなど考える機会ともなります。単元が終わるたびに書くことは子ども達にとっては大変なことかなとも思いますが、簡単でもいいので、少しでもいいのでと話して書いてもらっています。いくつか紹介します。

5,6年生には、理科の単元が終わるたびに「○○の学習を終えて」と題して、その単元の学習が自分にとってどうだったか、振り返りを書いてもらっています。そうすることで、学習を自分のものとしてとらえ直し、学習への意欲も高まるのではないかと考えるからです。また、指導する側からしても指導がうまくいった点、うまくいかなかった点、では、どうすればよかったのかなど考える機会ともなります。単元が終わるたびに書くことは子ども達にとっては大変なことかなとも思いますが、簡単でもいいので、少しでもいいのでと話して書いてもらっています。いくつか紹介します。

「花から実へ」の学習を終えて・・・5年生

〇私は、受粉をするのは、虫などの生き物と風だけだと思っていたのでアサガオの受粉の仕方の動画を見たときに成長していく時に自分で受粉するなんて知らなかったので驚きました。(M.Yさん)

〇この授業で分かったことは、植物は必死に生きているということです。いろいろな方法で受粉して、子孫を残していることがわかりました。(K.Hさん)

「月の形と太陽」の学習を終えて・・6年生

〇月は、最初「わぁきれいだなぁぁ」と思うだけだったけど、「月の形と太陽」の学習を終えて、月の位置や形が変わるのは、月と太陽の位置関係が変わるからということがわかりました。上弦の月、下弦の月など月の呼び方も覚えました。(K.Hさん)

〇「月と太陽」の単元はよく悩まされた。少し、立ち止まって考えなければ間違えてしまいそうだった。(S.Dさん)

〇「月と太陽」の学習で心に残ったことが2つあります。一つ目は、月の形です。やっぱり私は、満月が好きですが、半月や三日月、それ以外にも細かく分類できることがわかりました。二つ目は、月の名前です。半月には、その明るい方が左右どちらの向きかによって上弦の月と下弦の月という呼び名があり興味を持ちました。また、実験では月が動いていることがよくわかりました。クロムブックを使った学習もあり楽しかったです。次は、小さい他の星や木星などの模様も調べてみたいです。(K.Aさん)

今日の出来事

9月14日(火)、今日は給食はお休み、お弁当の日でした。各教室を回ってみると、みんな嬉しそうに食事をしていました。給食もいいけれど、お弁当もやっぱりいいものです。6年生は、明日もお弁当です。

今日の出来事

9月13日(月)、全校集会を行いました。今回は、耶麻地区理科研究物展の表彰がありました。本校からは、7名の子ども達が出品しました。そして、4年生のK.Mさんが「浮く物、沈む物」の研究主題で見事、準特選に輝きました。他の子ども達も佳作の賞をいただきました。代表の4年生のK.Mさんには、校長先生より賞状が授与されました。

今年の夏休みは、自由研究に挑戦した子がたくさんいました。学校でも独自の研究物展を開き、出品した子ども達には各担任から賞状が渡されました。子ども達の頑張りに大きな拍手を送りたいと思います。また、保護者の皆様のご協力に感謝致します。

表彰の後は、校長先生から友達と仲良く過ごすためには、相手をよく理解することが必要なのではないかという大事なお話がありました。今回の全校集会もとても充実したものになりました。

今日の出来事

9月13日(月)1校時目に3年生は前の時間に引き続き、校庭に虫さがしに出かけました。今日もトノサマバッタやアキアカネ、ワラジムシなどを発見し記録しました。そして、間もなく授業が終わろうという時に、掲揚塔の近くにたくさん実がなっている木があるのに気づきました。

何の実かというと・・・・「ヤマボウシ」の実でした。

「先生!食べられますか?」という質問がありました。

調べてみると、生でも食べられますし、冷凍にするとシャーベットのようでおいしいそうです。

「ヤマボウシ」・・白い花はとてもきれいでしたが、実のなっている様子もとてもきれいです。

今日の出来事

9月13日(月)今日の給食です。

今日の献立は、

・ごはん ・牛乳 ・肉じゃが ・大豆と小魚の揚げ煮 ・おかかあえ です。

~今日の一口メモ~

じゃがいもはナス科の根菜です。カリウムとビタミンCが多く、食塩の取り過ぎや動物性食品を多く食べた時に、カリウムは体内のナトリウムを排泄し、血圧の上昇を防いでくれます。また、じゃがいもは、地元の農家さんから納めていただきました。揚げ煮は、ごはんのおかずにもなるカミカミ料理ですよ。

明日は小学校はお弁当の日です。

今日の出来事

「プールの近くになっている実は何ですか。」k先生とY先生に尋ねられて、行ってみると、一つは「アケビ」とわかりましたが、もう一つはわかりません。そこで、最近手に入れたアプリを使って調べてみました。このアプリは、写真を撮影すると、数秒でその植物名や特徴、また、その植物が病気だった場合は病気の名前や原因などを教えてくれるというものです。膨大なデータを蓄積しているAIが、送られてきた写真をデータと照合し、答えを出してくれるのです。すごい時代になってきているということをつくづく感じます。

「アケビ(木通)」・・・日本原産のつる性落葉低木で、日当たりの良い山野でよく見つかります。古くから果皮、果肉、若芽は食用に、ツルは籠などの制作に用いられてきました。(攻略)

「アキグミ(秋茱萸)」・・・(前略)他のグミ類の果実が楕円形なのに対して、アキグミ(秋茱萸)の果実は球形に近い形状です。熟した実は甘く、生食も可能なほか、果実酒やジャムなどにも利用できます。