今日の出来事

今日の出来事

5月31日の3年生の理科の学習の様子です。まず最初に、カイコの繭を割って中のサナギの様子を観察記録しました。繭の中には、幼虫からサナギになる時にぬいだ皮もありました。さなぎの色は、黄土色でした。幼虫の時は白だったのに大きな変化です。子ども達は、その形がコッペパンの様だと話していました。そっと触ると、ぴくぴくと動いていました。繭を割ったら、成虫にならないのでは・・と心配される方もいらっしゃるかも知れませんが、繭を元の形に戻し、ティシュペーパーでそっと包んでやるとだいじょうぶです。成虫になったらまた、観察させたいと思います。

次は、メダカの水槽にいたイトトンボのヤゴの観察です。これは、先日脱皮をしました。不完全変態の昆虫として成長の様子を観察しています。無事トンボになってくれるでしょうか。

最後は、風で動く車を作って、あおいで風をおこし走らせました。「もっと遠くまで走らせるには、どうしたらいいだろう。」次の時間のめあても決まりました。

今日の出来事

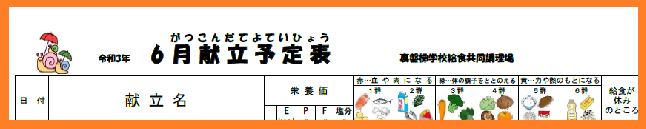

6月の献立表を発行しました!!

献立表6月.pdf

6月は地産地消週間を予定しています!!お楽しみに!!

今日の出来事

5月31日(月)今日の給食です!!

今日の給食のメニューは・・・

・ごはん・牛乳・いんげんのみそ汁・メンチカツ・カブ入りパリパリサラダ・ソース・ブルーベリージャム でした!!

今日の一口メモは、「かぶ」についてです。かぶは3~5月と、10月から12月の年に2回旬があります。旬のカブは、やわらかさと甘みがあることが特徴です。給食では、皮をむいてカブを料理しますが、皮も柔らかいので、よく洗うと皮ごと食べられる野菜です。今日のパリパリサラダには、かぶが入っています。それではおいしくいただきましょう。

今日は3・4年生の給食の様子を紹介します!!

今日はカブの入ったサラダでした!!ごま油の香りがおいしいとお話してくれたお友達もいました。

ごちそうさまでした!!

今日の出来事

今日の出来事

5月31日、早朝、南の空に少し欠けた月が浮かんでいました。目の前の田んぼは、すでに田植えが終わっていてその水面にも月が映っていました。先日のスーパームーンと月食は見ることはできませんでしたが、朝に見る月もまた良いものです。 今日は晴れの天気なので、4年生には、また、気温の観測をしてもらおうと思っています。

今日で5月もおわりです・・・。

今日の出来事

5年生は、今、「国土の気候の特色」という単元の学習をしています。日本は南北に細長い形をしており地域によって気候も様々です。 本校の5年生は2人ですが、そのうちHさんは、今年他県から転校してきました。裏磐梯での生活は始まったばかりです。そこで、もう一人の5年生、Yさんが裏磐梯の気候について説明しました。Yさんの説明を興味深げに聞いていたHさんは、「へーそんなに雪が降るの?前に住んでいたところは、雪は降ったことがないんだ。海開きは1月だよ。」とびっくりするような話をしてくれました。同じ日本でも気候は随分違うことが2人の話から十分に理解できました。こうした、流れで教科書に載っていた桜前線(左図参照)についても話し合いました。桜前線は南の方から徐々に北上していきます。暖かな南から次第に北へと進んでいくわけです。なるほどと納得していると、あることに気づきました。桜前線の標準木となる桜が違うのです。沖縄は「ひかんざくら」、本州から北海道の中央辺りまでは、「そめいよしの」、北海道の北部や東部は「えぞやまざくら」です。なぜ、沖縄と北海道の一部は、「そめいよしの」が標準木ではないのかな、早速しらべてみると、「そめいよしの」は、一度寒さを経験しないと開花しないということがわかりました。沖縄は、一年を通して暖かいので「そめいよしの」は開花しないということでした。「そういえば・・・」とここでまた、Hさんが口を開きました。「ぼくの前、住んでいたところでもさくらは、ひかんざくらだった。」と。また、「そめいよしの」は寒さに弱いため、北海道の道央辺りが北限ということでした。ちなみに、よく使われる「桜前線」という言葉は、マスコミによる造語で、気象庁の公用語ではないそうです。また、「えぞやまざくら」と本校の校庭でも美しい花を見せてくれる北塩原村の木の「オオヤマザクラ」は、同じもののようです。子ども達は、このあと、クロムブックで「ひかんざくら」「えぞやまざくら」を検索し、そのきれいな花の様子に感心していました。

5年生は、今、「国土の気候の特色」という単元の学習をしています。日本は南北に細長い形をしており地域によって気候も様々です。 本校の5年生は2人ですが、そのうちHさんは、今年他県から転校してきました。裏磐梯での生活は始まったばかりです。そこで、もう一人の5年生、Yさんが裏磐梯の気候について説明しました。Yさんの説明を興味深げに聞いていたHさんは、「へーそんなに雪が降るの?前に住んでいたところは、雪は降ったことがないんだ。海開きは1月だよ。」とびっくりするような話をしてくれました。同じ日本でも気候は随分違うことが2人の話から十分に理解できました。こうした、流れで教科書に載っていた桜前線(左図参照)についても話し合いました。桜前線は南の方から徐々に北上していきます。暖かな南から次第に北へと進んでいくわけです。なるほどと納得していると、あることに気づきました。桜前線の標準木となる桜が違うのです。沖縄は「ひかんざくら」、本州から北海道の中央辺りまでは、「そめいよしの」、北海道の北部や東部は「えぞやまざくら」です。なぜ、沖縄と北海道の一部は、「そめいよしの」が標準木ではないのかな、早速しらべてみると、「そめいよしの」は、一度寒さを経験しないと開花しないということがわかりました。沖縄は、一年を通して暖かいので「そめいよしの」は開花しないということでした。「そういえば・・・」とここでまた、Hさんが口を開きました。「ぼくの前、住んでいたところでもさくらは、ひかんざくらだった。」と。また、「そめいよしの」は寒さに弱いため、北海道の道央辺りが北限ということでした。ちなみに、よく使われる「桜前線」という言葉は、マスコミによる造語で、気象庁の公用語ではないそうです。また、「えぞやまざくら」と本校の校庭でも美しい花を見せてくれる北塩原村の木の「オオヤマザクラ」は、同じもののようです。子ども達は、このあと、クロムブックで「ひかんざくら」「えぞやまざくら」を検索し、そのきれいな花の様子に感心していました。

今日の出来事

子ども達が、理科の学習を進めるために種を蒔いた植物たちが育ってきました。

3年生は、ホウセンカ、ひまわり、ピーマン、オクラの種を蒔き、実ができるまでの成長の様子を観察することで植物の共通点や相違点を学習していきます。ホウセンカは、6年生が植物のからだを学習する際にも使用します。

4年生は、ヘチマの種を蒔きました。種から実が枯れるまでを観察し、季節による植物の成長の違いを学習していきます。4月下旬に蒔き1ヶ月かけて本葉がでてきました。植え替えまであと少しかかります。ヘチマは、5年生の「花から実へ」の単元でも使用します。

植物の発芽の条件を学習し終えた5年生は、これから植物が大きく丈夫に育つための条件は何かを学んでいきます。その比較実験のために、インゲン豆やホウセンカを使っていく予定です。これらの植物は、来週いよいよ出番を迎えます。また、夏休み後の「花から実へ」の学習では、ヘチマやキュウリを実験に使用するよていです。他に、花のつくりがヘチマやキュウリと異なるアサガオも観察予定です。こちらは、間もなく植え替えです。

6年生は、「植物のからだ」の単元でジャガイモとホウセンカを使います。どちらも4月下旬に種を蒔きましたが、順調に成長しています。光合成の学習や植物の道管の学習をします。

このほか、1,2年生は、生活科でアサガオやミニトマト、サツマイモやスイカの種を蒔いたり苗を育てたりしています。後ほど紹介します。

こうしてみると、様々な植物を使って学んでいるのだなと感じます。