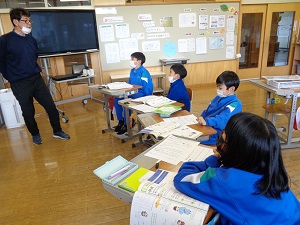

今日は会津喜多方ライオンズクラブ様をお招きして

5・6年生対象に薬物乱用防止教室が開催されました。

薬物乱用防止のためのDVDを観賞したり、

薬物が作られた歴史や、広まった経緯を学習しました。

薬物の歴史の背景には、戦争が大きく関わっています。

歴史や国について学習していた5・6年生は興味深そうに聞いていました。

日本は、世界の国と比較して、薬物の広がりが少なく、

奇跡の国と言われているそうです。

しかし、最近は日本でも10代20代の薬物使用者が増えているそうです。

最近ニュースでは「大麻グミ」というものを耳にします。

子どもたちも知っていたようです。

大麻グミは、正確には危険ドラッグの一種で

大麻に似た成分で作られているものだそうです。

危険ドラッグの恐ろしいところは、

規制の網をくぐり抜けた成分で作られているため、

体にどんな害があるか、未だ正確に分かっていないところです。

また、薬物を使わなくても

医薬品(薬局等で買える薬)の用法用量を守らず、

一気にたくさん飲んでしまう「オーバードーズ」をする人も多くみられるそうです。

危険な薬物は、一度乱用するだけで、

あなたの将来を台無しにします。

家族、友人、大切な人を思い浮かべてみましょう。

薬物は、あなただけでなく、大切な人も傷つけてしまいます。

一番大切なことは、

「自分を大切にする気持ち」を持つことです。

大切な自分を守るために、

今日、学習したことを忘れないでくださいね。

1,2年生の体育は、今日から跳び箱に挑戦します。

今日は、初めてなので、小さめの跳び箱で挑戦しました。

みんなで跳ぶ様子をみながら、良かった所を伝え合いました。

どんどん慣れてきたら、大きな跳び箱に挑戦です。

どこまで跳べるようになるのか楽しみですね!

裏磐梯では、秋から冬へと季節がかわってきました。

1,2年生のせいかつの学習でも、いよいよ秋も終わりそうで、木の実の制作も終盤を迎えました。

前回の続きということもあり、イメージがわいている子どもたちはどんどん作っていきます。

立派な作品ができあがりました。

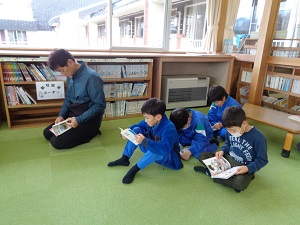

昨日のお昼休みの時間に、情報委員会のみんなで、裏磐梯幼稚園へ読み聞かせに出かけてきました。

今回は「バンちゃんネズミとミミンガー」という紙芝居を行いました。

「バンちゃんネズミとミミンガー」は、絵本作家のかこさとしさんの作品で、現在は「バンちゃんの大ぼうけん」とタイトルがかわっているようです。

ストーリーは、カヤネズミのこどもバンちゃんは、ワガママで言われたことを聞かずに森へ行ってしまいます。

怖いミミズク、ミミンガーに出会うのですが、なんとそのミミンガーから不思議な力を持つ葉っぱをもらい・・・・。

いつまでも心に残る暖かい物語です。

https://kakosatoshi.jp/books/page/12/

園児達はみんなとても真剣に聞いていました。

たくさん練習して、上手に発表することができたようです。

情報委員会の皆さん、ごくろうさまでした。

ご対応いただいた裏磐梯幼稚園の皆様ありがとうございました。

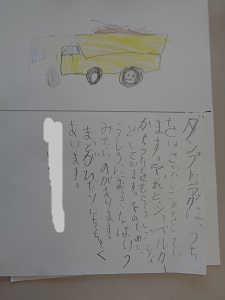

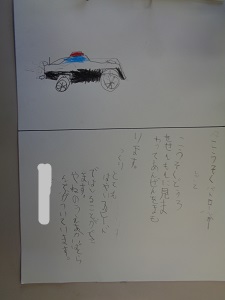

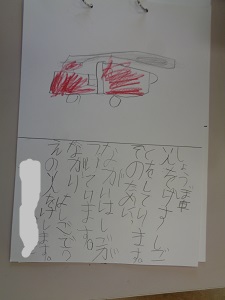

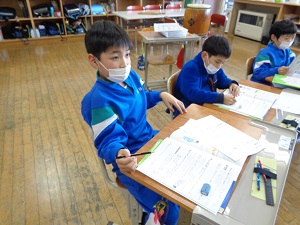

1年生の国語の様子です。

1年生は、じどう車くらべという学習を行い、自動車の仕事やそのためのつくりについて学習しました。

今日の学習では、自動車の図鑑や本を使って、みんなで自動車図鑑作りを行いました。

ショベルカー、ブルドーザー、清掃車、ダンプカー、高速パトロールカー、消防車についてまとめました。

また、イラストも自分たちで描いていました。

文字もだんだん小さく書くことができ、漢字も少しずつ使えるようになってきています。

立派に成長している1年生でした。

3年生の理科の学習です。

音を出すと、物が震えることが分かった3年生。

今日は音が大きいときと小さいときで物の震え方がどうなるか調べます。

大きな太鼓を使って実験です。

太鼓の皮におはじきをのせて、おはじきがどのように動くか調べます。

「ドン」

「おおおお!!!」

驚きの表情と歓声が上がります

大きい音の時、小さい音の時、それぞれおはじきがどうなったかまとめます。

3年生は今日の学習から分かったことを考察し、

自分の言葉でまとめを考えて書きます。

「音の大きさが違うとき、物の震え方は違います。大きい音の時は大きく震えて、小さい音の時は小さく震えます。」

Aさんが代表してまとめを発表してくれました。

音と震えの関係が分かってきた3年生。

次回の学習も楽しみです

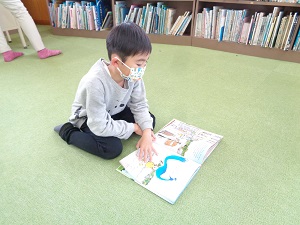

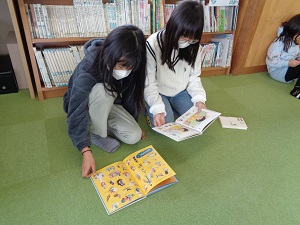

月曜日の朝は読書タイムからスタートです!

今日は、情報委員会のみなさんから、おすすめの本の紹介がありました。

残りの時間は読書です。

集中して読むことができました

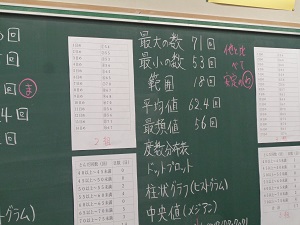

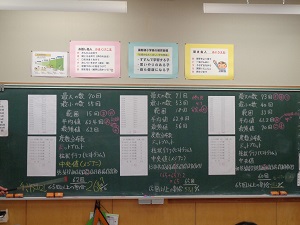

6年生の算数の学習です。

今日も、引き続き、データの分析をしています。

データから分かる様々な数値を見比べて、

1組、2組、3組のどのクラスがなわとび大会で優勝できるか予想します。

「最大の数では3組が最も多いので、3組が優勝すると思います。」

3組予想の人が多いようです!

「他のクラスと比較すると、平均値や最頻値が安定しているので2組だと思います!」

数値の分析や、他のクラスとの比較から、予想をしていきます。

先生「65回以上跳んだ回数の割合を出して、比較してみましょう。」

(割合・・・ってなんだっけ?比べる量÷もとにする量・・・一生懸命思い出します)

同じ組を予想をした人同士で、話合い、代表が黒板に書きます。

65回以上跳んだ回数(多く跳べた回数)の割合を比較すると

2組が最も多かったようです・・・

注目する数字が変わると、予想も変わってきそうですね!

目一杯黒板を使って、数字をみつめた6年生の学習です。

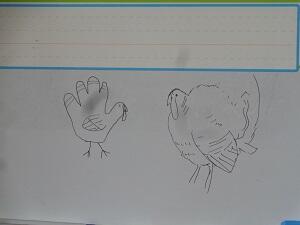

1,2年生は、色々な国について学習しています。

イングリッシュルームをのぞくと、今日は七面鳥について学習していました。

七面鳥は、感謝祭の日によく食べられます。

感謝祭ですが、アメリカでは毎年11月の第4木曜日、カナダでは毎年10月の第2月曜日になっているそうです。

シャーネル先生は、イラストが上手なので、すらすらっとホワイトボードにお手本を描きます。

子どもたちは、自分の手の平をつかって描いたり、モニターに映し出された写真をみながらリアルに描いたりとそれぞれ楽しそうに描いていました。

最後には完成した色とりどりの七面鳥がイングリッシュルームに飾られていました。

今日も楽しく国際理解している1,2年生でした。