現在、体育では主に球技を行っています。

今回は、サッカーの様子をお届けします。

まずは、昨日の5,6年生です。

既に試合形式で練習を行っています。

チームで作戦をたてて試合を行っていますが、まだまだ理想の形になるのは難しいようです。

寒い体育館の中ですが、走り回っている子どもたちの中には、半袖や短パン姿で頑張っている姿も見られました。

こちらは本日の1,2年生です。

パスやシュートの練習を中心に行っていました。

まずは三角コーンを狙います。すこしずつ距離を遠くして当てていました。

的に当たると、ガッツポーズで喜びます!!

こちらは、ジャンプして喜びを表現していました。

最後は大きな的にします。1,2年生に分かれて挑戦しました。

12対11と接戦でしたが、2年生の勝利でした!!

ちょっと寒い体育館の中ですが、楽しく一生懸命ボールを蹴っていました。

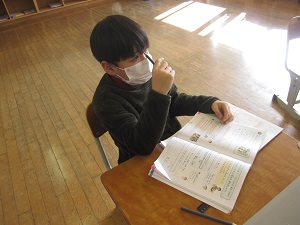

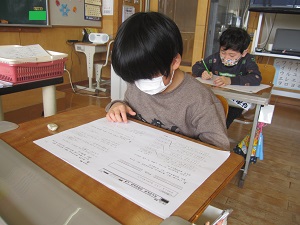

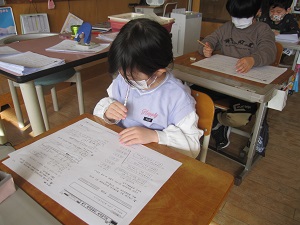

本日の2校時目は国語の学力テストを行いました。

テストの邪魔にならないように廊下からこっそりと様子を撮影しました。

普段のテストよりも難しい問題もあるようですが、みんな集中して頑張っていました。

良い結果になると良いですね。

今日の出来事

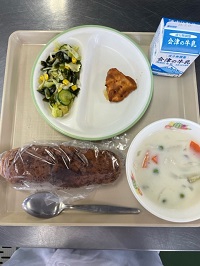

2月14日今日の給食です!!

今日の給食のメニューは・・・

中学校2年生リクエスト献立!!

ココア揚げパン、さつまいもシチュー、スパイシーチキン、わかめサラダでした!!

今日の給食は、中学校2年生リクエスト献立です。

定番のスパイシーチキンと圧倒的人気のココア揚げパンを中心としたメニューが多くリクエストされていました。

3月は、中学校3年生のリクエスト献立を予定しています。

楽しみにしていてください。

ココア揚げパンを初めて食べたお友達もいたようです!!

揚げパンは老若男女大好きメニューですね!!

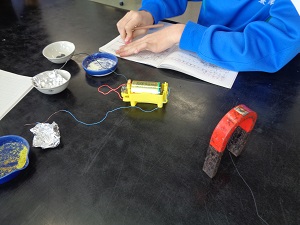

実験の続いた6年生ですが、いよいよ最後の実験になります。

前回の実験では、うすい塩酸に溶けた物質を取り出すことに成功しましたが、果たして出てき物質は鉄やアルミなのでしょうか?

まずは、電気を通すのかどうかを試してみます。

アルミや鉄は豆電球がつきましたが、出てきた物質ではつきません。

出てきた物質は電気を通さないようです。

続いて、磁石にくっつくかどうかの実験です。

鉄はくっつきますが、アルミはくっつきません。

出てきたものは粉のため、どのよう実験するか悩みましたが、紙の裏側から磁石を当ててみることにしました。

どちらの物質も磁石にはくっつかないようです。

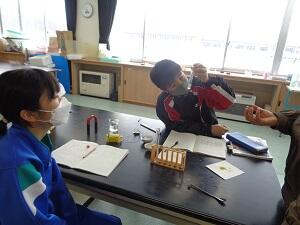

最後に水とうすい塩酸に溶かしてみます。

塩酸には全て溶けてしまいました。

そして水には・・・・・

鉄やアルミは溶けませんが、なんと出てきた物質は水に溶けてしまいました。

ちょっとびっくりしたようで、しっかりと確認しています。

出てきた物質はどうやら鉄やアルミではないようです。

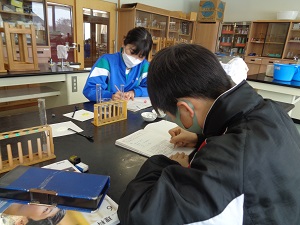

さっそく実験結果をノートにまとめます。

今回も手際良く実験を進める6年生でした。

いよいよ次回からは、最後の単元「地球に生きる」に入ります。

楽しかった実験は今回で終了になり、ちょっと残念そうな二人でした。

【問題】

教室に何人かいます。

後から8人来たので23人になりました。

初めにいたのは何人ですか。

問題文から分かることに赤と青鉛筆で線を引きます。

分かった数字を図に書き込んでいきます。

名探偵のように3人で協力して問題を解くことができました!

問題を解くヒントは必ず文章の中にあるんですね。

その調子で学力テストもがんばりましょう!

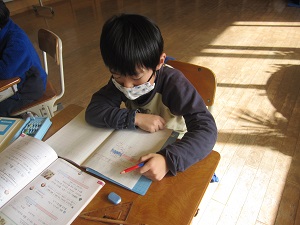

1年生の算数の学習です。

明日からの学力テストに向けてテスト形式でプリントを解きます。

問題を一生懸命読んでいます。

少し難しい問題も解けるようになった1年生です。

明日からのテスト、楽しみですね

昨日のお昼休み時間に縄跳び記録会を開催しました。

開会式の後に班ごとに長縄に挑戦しました。

※縄を回していた為、写真が無かったので、先週の運動タイムでの練習の様子です。

個人種目では、前跳びや後ろ跳び、二重跳びやはやぶさ等、自分のできる種目を選んでみんな一生懸命跳んでいました。

なかには三重跳びにも挑戦する姿もありました!すごいジャンプです。

最後に長縄の結果発表です。各班の記録が発表されました。

1~6年生の合同チームですが1分で80回を越える記録も出ていました。

みんな楽しく縄跳びに挑戦することができました。

企画や準備を頑張ってくれた健康委員のみなさんありがとうございました。

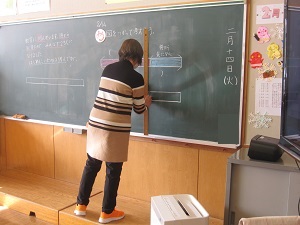

3・4年生の算数の学習です。

普段は、別々の時間に、それぞれの教室で算数の学習をしますが、

今日は、3年生と4年生が同じ教室で授業をしています。

これが複式学級の学習、通称「わたりずらし!!」

一人の先生が、3年生と4年生、それぞれの授業を進めます。

4年生は、小数の割り算の学習をしています。

3年生は三角形の学習をしています。

お互いの背中からがんばって学習している様子を感じながら、

集中力を高め合って学習することができたようです。

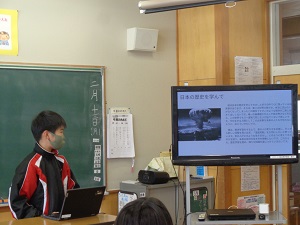

6年生の社会の学習です。

先日で、歴史の学習が終了した6年生。

歴史学習全体を振り返る、まとめの学習でした。

歴史を学習してきた中で、最も印象に残ったことや

感想、思ったことを発表しました。

Hさんは、第二次世界大戦などの戦争の時代が最も印象に残ったそうです。

唯一の被爆国として、核の兵器の怖さを今生きる人間として伝えていきたいそうです。

歴史を学習して様々な出来事や昔の人の経験から学び、

「温故知新」という言葉のように、未来への教訓にしていくようです。

Yさんは、戦国時代の学習が印象に残っているようです。

戦国武将の生き生きした姿が目に浮かび、

その中でも特に、織田信長のように思うがまま生きる姿がかっこよく感じたそうです。

また、第二次世界大戦や、太平洋戦争の学習は

どの時代よりも怖いと感じたようです。

なぜ、日本はもっと早く降伏しなかったのかと思ったそうです。

過去の恐ろしい体験から、今の平和な日本が成り立っている

ということが、歴史の学習を通してわかりました。

Yさんの感想の横に挿入されたイラスト、

キャラクターが持っていた核兵器が「エビフライ」に変わります。

Yさんらしい、平和への思いを感じられるイラストに先生方も見入っています。

今の世界情勢から、平和への思いが高まっている6年生。

原爆記念館などの戦争の歴史や跡を見るのもいいですね。

ちなみにA先生は、

戦争や争いもなく1500年以上続いた縄文時代が一番好きなんだそうです。

歴史の中には、たくさんの教訓があったようです。

6年生に任せれば、日本は平和で安心して暮らせる国であり続けるでしょう。

今度こそ、歴史の学習は終わりです。

6年生のみなさん、ありがとうございました!

1,2年生の体育の様子です。

もうすぐ行われる縄跳び記録会に向けて、みんな一生懸命練習しています。

記録会では、個人種目と長縄に挑戦します。

前跳び、長縄ともに記録がどんどん伸びてきました。

長縄に入るタイミングも上手になってきました。

どのような記録が出るのか、縄跳び記録会が楽しみですね。

後半はサッカーの練習です。

まずはドリブルです。広い体育館を使用して、ドリブルしながらコーンを回って来ます。

大きく蹴って素早く走る子もいれば、慎重に少しずつ蹴る子も!それぞれ工夫しながら頑張っています。

最後はパスの練習です。

足の横(インサイドキック)で、遠くの相手を狙ってパスをしてます。

正確に相手に届くように、何度も練習していました。

縄跳びも、サッカーもどんどん上達している1,2年生でした。