「も~いくつねると~お正月」歌声が職員室まで聞こえて来ました。

教室をのぞくと楽しそうに1,2年生が歌っていました。

振り付けも自由につけて踊りながら歌います。

ちょっとゾンビのようですが、「こいこい」と手招きしている様子です。

はやくお正月になって欲しい1,2年生は踊りに感情がこもっているようです。

今度は「おいばねついて~」の場面です。

素晴らしいスマッシュが決まるような動きにカメラもブレブレでした。

その後、鍵盤ハーモニカでお正月の演奏をしました。

はじめは、ひとりずつ練習します。

最後にみんなで合わせて演奏です。

初めての演奏でしたが、みんな上手に演奏することができました。

6年生の外国語の学習の様子です。

イングリッシュルームをのぞくと、日本の食糧自給率について学習していました。

まるで社会のような授業です!

rice potato egg pork などなど・・・・日本ではどのくらいの自給率があるのでしょうか?

さすがは6年生、正解は難しくても、近い数字を答えていました。

ちなみに日本の食糧自給率は37%だそうです。

続いて、ハンガーマップを見ました。

https://ja.wfp.org/hunger_map

ハンガーマップとは、世界の飢餓状況を示す世界地図で、栄養不足の人口の割合を五段階の色分けで表示しています。

国連食料農業機関(FAO)の統計〈世界の食糧不安の現状〉に基づき国連世界食糧計画が作成しているそうです。

世界中には、充分な食料がない国がたくさんあることを学びました。

次に英語の問題です。

緑茶は? green tea

白米は? white rice

黒糖は? black sugar みごとにみんな引っかかりました。

正解は brown sugar です。

英語だけでなく、世界の問題も学習する6年生でした。

昨日の4年生の社会の学習です。

2学期の学習のまとめです!

裏磐梯の発展に尽くした「遠藤現夢」について発表します。

磐梯山噴火に伴う膨大な岩屑なだれに覆われて数十年間荒地のままだった裏磐梯を、もう一度野鳥のさえずる森に変えたいと願い、約2年をかけて気の遠くなるような1340haに及ぶ植林をなしとげ、ついにはこの地の払い下げを受けました。

※ 払い下げ…国が所有している物品や土地などを、民間に売り払うこと。

戊辰戦争(会津戦争)当時、現夢は4歳位であり、戦乱で会津の街が一面焦土と化した記憶が焼き付いていたため、自分が裏磐梯を緑に変えようとしたとも言われています。

現夢が生前に立てた墓碑と、磐梯山噴火で亡くなった犠牲者の慰霊碑が五色沼(柳沼)のほとりに残されています。墓碑は磐梯山噴火の折に落下した巨石の下にあり、そこに妻・イクと共に葬られ、辞世の句として「なかきよに(長き世に) みしかきいのち(短き命) 五十年 ふんかおもへば(噴火思えば) 夢の世の中」と刻まれています。

The Goshikinuma Ponds and Endo Genmu.pdf

Googleスライドを使いこなして、

リンクや動画を貼り付けながら、わかりやすくまとめることができました。

裏磐梯に勤務して、数年経ちますが、

裏磐梯の自然を復興させるために尽力した人がいたことを

今回の発表で知ることができました!

遠藤現夢や当時の人々が作った自然を

現代を生きるみんなで守っていかなければいけませんね!

さて、続いては都道府県の歌の発表です。

4年生は1学期から継続して都道府県の学習をしてきました。

今日はその総まとめです。

47都道府県全てを歌い上げることができました!

(少し、忘れていたところもあったけど、相談しながら思い出しました)

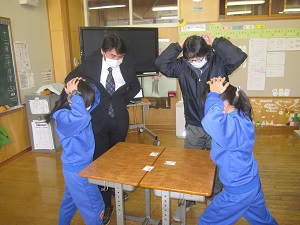

最後は、先生選抜と都道府県カルタ対決です!!

いつものように、先生軍は、小さい字が見えない、反応が鈍い!

4年生に完敗でした

4月から、がんばって学習してきた軌跡が見える素晴らしい発表でした!

今日の出来事

12月20日(火)今日の給食です!!

今日の給食のメニューは・・・

食パン、ホイップフルーツ、海老ボールスープ、ミートオムレツでした。

今日の一口メモは、「ホイップフルーツ」についてです。ホイップフルーツは、

「もも、バナナ、みかん、パイン」が入ったホイップフルーツです。

裏磐梯の雪のようにふわふわのクリームたっぷりの人気メニューです。

みんな大好きホイップフルーツサンドは、安定の人気でした

大盛り食べられます!!の声も聞こえてきました!

2年生の教室をのぞくと、床に漢字がたくさん並べられています。

2年生で習った漢字を使って言葉を作っているようです。

公園・家来・市場・・・・・

色々な言葉ができていました。

後半になってくるとなかなか大変そうでしたが、色々な組み合わせを考え、言葉を作っていました。

なかにはこんな言葉もありました。

『黒刀』

どうやら鬼滅の刃に出てくる日輪刀のようです。

(ワンピースかと思ったら違いました・・・)

まだまだ、鬼滅の刃ブームの続く2年生でした。

会津地方では昨日から今日にかけて大雪になりました。

裏磐梯小学校の周りも雪が降り続いています。

体育館は一階の窓がだいぶ埋まってきました。

昨年度の雪で雪囲いの板が壊れてしまいましたが、新しい雪囲いの板があるおかげで、窓ガラスは割れずにすんでいます。

ちょっとわかりやすい屋根の上の積雪です。

70cmくらいありそうです。

金曜日に頑張って除雪して出した階段も

あっという間に雪の下になってしまいました。

1年生が冬探しで見つけた自然活用センターのつららもこんなに大きく成長していました。

こちらは雪で近づくことができないので安心です。

しかし、屋根やつららの下などは危ないですので、近づかないようにしましょう。

屋根の雪がある程度落ちたので、用務員のK先生がスコップで除雪をしていました。

手作業で大変です。本当にありがとうございます。

金曜日は1~4年生が一緒に体育を行いました。

そこでみんな一緒に長縄に挑戦です。

1,2年生は3,4年生の間に入ってたくさん練習しました。

何度か引っかかることがあっても、どんどん挑戦します。

さすがは3,4年生、ほとんどミス無くとんでいます。

よく見ると3年生のK君は、とんでいる人に合わせて待っている間も練習しているようです!!

初めて合同の長縄跳び挑戦をしましたが、1,2年生は色々学ぶことができたようですね。

今日の出来事

12月16日(金)今日の給食です!!

今日の給食のメニューは・・・

三色丼、中華スープ、マカロニサラダでした。

今日の一口メモは、「ツナ」についてです。給食でよく登場するツナですが、

なんのお魚から作られているかみなさんはわかりますか?・・・。

ツナは、まぐろから作られる加工食品です。手軽に食べる事が出来るので、

サラダのトッピングにもおすすめですね。

裏磐梯調理場では、自校炊飯を行っているので、ごはんの日は

\\\炊きたてほかほかごはん///

をみんなでいただきます。寒い日も温かいごはんを提供しています!!