8月29日今日の給食です!!

今日の給食のメニューは・・・

ごはん、ビーンズカレー、福神漬け、キャベツサラダです。

やっぱりみんなカレーが大好き!!

給食の準備をしていると、早く食べたいの声がたくさん聞こえてきました。

今日の献立一口メモは、福神漬けについてです。

福神漬けはいろいろな野菜がはいっていますが、必ず5種類以上の材料を使わなければならないという決まりがあります。

今日の福神漬けは「だいこん、なす、しそ、きゅうり、なたまめ」

が入っていいます。探してみてください。

みなさんは「なたまめ」を見たことがありますか?

福神漬けには、なたのように大きな豆が薄切りになって入っています。福神漬けをたべる際は是非探して見てくださいね。

薄切りにするとこんな形です。

薄切りにするとこんな形です。

今日は1、2年生の給食の様子を紹介します。

1年生も2学期に入り、給食の準備も慣れてきました。先生や、2年生の話を良く聞いて準備も、テキパキ出来るようになってきました

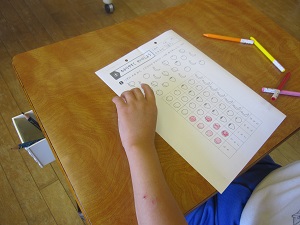

1年生の算数の学習です。

昨日の学習の続きです。

今日はりんご、もも、いちご、バナナ、みかんの数を比べます。

プリントの表に色をぬります。

上手にぬれています!

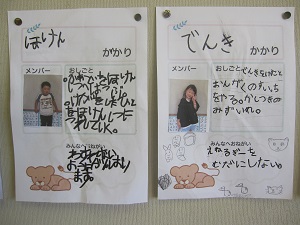

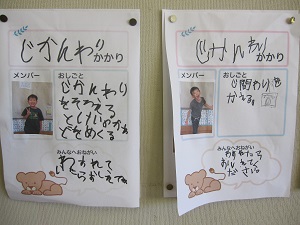

1・2年生の2学期の新しい係が決まりました!

責任をもって、それぞれのお仕事がんばってね!!

こちらは、1・2年生教室前です。

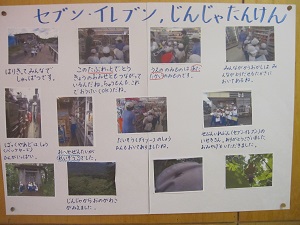

1学期に生活科の学習で行った探検が掲示されています。

セブンイレブン、神社、ペンション、キャンプ場…どれも楽しかったですね。

先週の金曜日26日の3・4年生の図工の様子です。

人生で初めてののこぎりに挑戦します。

みんな真剣な表情です。

先生がしっかりサポートします。

(時々手を踏まれそうになります)

切れました!

これから、どんな作品ができるのか楽しみです!

授業で使用した木材は、森林環境学習交付金事業から支出しています。この事業は福島県の「森林環境税」を活用した事業です。

これから図工科での授業や、しいたけの栽培体験、木工体験などたくさん活用します。

今朝の裏磐梯はかなり寒かったようですが、

日が出てきてやっと温かくなってきました。

校庭と林の緑と青空がきれいです。

今日は3・4年生の発育測定がありました。

みんな4月より2~4㎝身長が伸びています。

こちら保健室のザリガニです。

夏休み中に1回脱皮をして、大きくなりました。

学校に来てから3回目の脱皮だったのですが、

今回、ハサミが赤く大きくなりました!

(ザリガニがハサミを見せて、決めポーズしている写真が撮れました)

子どもたちの成長も、ザリガニの成長も目覚ましい裏磐梯小学校です。

1年生は1学期にひらがなをマスターし、いよいよ2学期は漢字の学習です。

今日は初めての漢字「一」に挑戦です。

まずは教室で指を使って「一」の練習です。

大きくしっかりと書く事ができました。

次に、校庭に出て、お空に大きく「一」をみんなで書きました。

最後に教室に戻ってノートに詩を写して書きました。

その中に、漢字の「一」が入っています!

みんなとても上手に「一」を書くことができていました。

○1年生の算数の様子です。

イカとタコとサカナとカニ、どれが多いか数を比べる方法を考えます。

○2年生の算数の様子です。

8+7+12の計算方法を考えます。

マイタイムは自分で考えます。

フレンドタイムでは、自分の考えを伝えます。

○5・6年生の家庭科の様子です。

暑い夏を快適に過ごすためにはどうすればいいか考えます。

服装を工夫したり、打ち水をしたりします。

「打ち水って知ってますか?」

「サザエさんで見たことがあります!」

様々なものから情報を吸収している5・6年生です。

2時限目が終わると、15分間の休み時間です。

色々な学年が体育館に集まって自由に遊んでいました。

一番人気は、”ドッジビー”です。

1年生から6年生までが集まって楽しそうにプレーしていました。

いつの頃からか、フリスビーが4つまで増やされています。

絶体絶命のピンチです!!

3人に囲まれたK君は、この後どう切り抜けたのでしょうか??

その他にも、1年生と4年生とで鬼ごっこをしたり、

一輪車に乗ったりと、

それぞれが自由に遊んで休み時間を楽しそうに過ごしていました。

2学期の学校は、きれいな校庭でスタートです!

なんと、夏休みの最終日、PTA会長さんが草刈りをしてくださいました。

校長先生とK先生で草刈りをがんばっていましたが、

手の届かないところを一気にきれいにしてくれました!

ありがとうございました!!

毛虫顛末

夏休みに壁に大量発生していた毛虫、

みんな成虫になり、飛び立っていきました。

(子どもたちの活動には影響がなさそうです)

セグロシャチホコという種類でした。

アドバイスをくださった環境省の皆様、ありがとうございました。

「マスクの着用をお願いします。」

こちらは、玄関に掲示されたポスターです。

5年生のMさんの作品です。

タブレットを使って描いたそうです。

かわいい女の子のイラストが目を惹きます。

学校にお越しの際は、ぜひご覧下さい。

薄切りにするとこんな形です。