4月13日(水)今日の給食です。

4月13日(水)今日の給食です。・・・・・・・・・

ごはん 小松菜みそ汁 さわら西京焼き ビ-ンズサラダ 芋けんぴ

4月13日(水)今日の献立一口メモです。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

さわら(鰆)は魚へんに春 とかきます。春の魚です。さわらはDHAやEPAがおおくふくまれています。これらは血栓の予防やがん抑制効果などのはたらきがあるといわれています。また、良質のたんぱく質や鉄分、カルシウムの吸収を促進する効果のあるビタミンD・ビタミンB12が豊富で骨健康維持や細胞を増やす働きがあります。

今日の2年生の給食を紹介します。

2年生の3人は給食を残さず毎回きれいに完食します。たくさん食べて午後の授業もがんばって!!

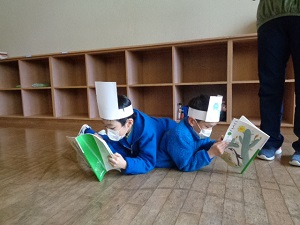

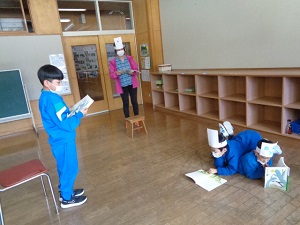

2年生の国語です。

「ふきのとう」の役割読みをしました。

「ごめんね。」

と、雪が言いました。

「わたしも、早くとけて水になり、とおくへいって

あそびたいけど。」

と、上を見上げます。

「竹やぶのかげになって

お日さまがあたらない。」

とざんねんそうです。

(はるかぜがねぼうしています。)

(ふきのとうの上には、まだ雪が積もっています。)

感想発表です。

雪や、ふきのとうの気持ちになって工夫して読むことができました。

昨日の実験の続きです。

風をうける所を大きくすればいいんだ!と気づいたKくん。

教頭先生と一緒に車を改造します。

実験は大成功です!

4月12日、2回目の委員会活動がありました。

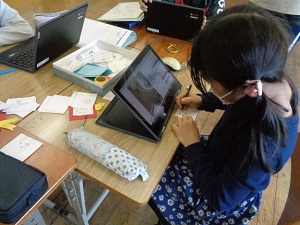

○ 情報委員会

本の整理をした後、ポスターを描いています。

○ 健康委員会

タブレット片手に作業中です。さながら、IT企業のミーティングのようです!

Hくんは、H先生に習った技術を活かして当番表をつくっていました。

○ 給食委員会

こちらもポスターを作成中です。

○ お昼の放送

新しい委員会で活動中です。

給食委員会のお昼の放送と、健康委員会の衛生チェックの呼びかけをしました。

4月12日、3年生の理科です。

車を作って動かします。

うちわで扇いで、距離を測ります。

「もっと遠くまで走るにはどうしたらいいかな?」

扇風機で実験です。

(ちょうどよいことに)扇風機の弱、中、強で、進む距離が変わりました。

「もっと、早く遠くまで走らせるにはどうすればいいかな?」

実験は続きます。

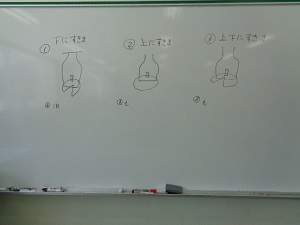

4月12日、6年生の理科です。

今日は、ろうそくを燃やし続けるにはどうしたらよいか考えます。

2人の予想です。

下に空気穴があるとき、消える。

上に空気穴があるとき、燃える。

上下に空気穴があるとき、燃える。

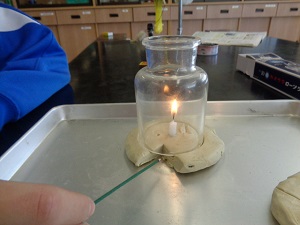

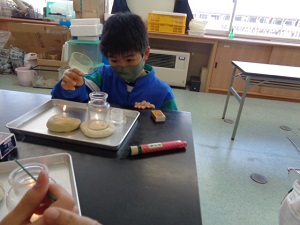

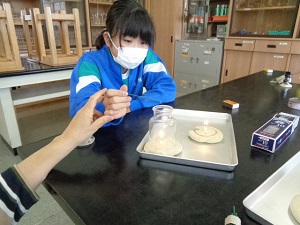

さて、実験です。

燃えています。

燃えています。線香の煙が勢いよく上にいきます。

写真は、撮れませんでしたが、下に空気穴があるときはろうそくが消えてしまいました。

(線香の火まで消えて、びっくりです。)

真剣なまなざしの6年生です。

4月12日(火)今日の給食です。

4月12(火)今日の給食です。・・・・・・・・・・

食パン いちごジャム 野菜ス-プ 三色野菜オムレツ キャロットサラダ

今日の献立一口メモです。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

にんじんには多くのカロテン、カリウム、食物繊維が含まれています。Bカロテンは体内でビタミンAに変換される栄養素で、目を乾燥から守り、視力を調整してくれます。また、抗酸化作用が強く、肌の老化やがんの予防効果も期待される栄養素です。

今日の3.4年生の給食を紹介します。

おいしいキャロットサラダをたくさんたべてました。火曜日のパンの日が楽しみのようです。

6年生の国語の学習です。

お話を繋いで物語をつくったり、しりとりをしたそうです。

「春の河」を読みました。

音読で読んだから、とても上手です。「ゐ」も読めます!

中学生になると古文や漢文などの昔の文章を学習するよ、という

担任の先生の話を聞いて、楽しみでニコニコしてしまう6年生です。

春の河 山村 暮鳥

たつぷりと

春は

小さな川々まで

あふれてゐる

あふれてゐる

今日は5年生のKさんから、

ブログのタイトルは、今日はこんなことがありましたですよ!と、

アドバイスをしてもらいました。

○新5年生、朝ボラ頑張っています!

5・6年生は毎朝、朝のボランティア清掃をしてくれます。

いつもきれいにしてくれてありがとうございます。

○元気いっぱい1・2年生!

朝準備が終わると、好きなことをして過ごしています。

おたまじゃくしの絵をかいたよ!

英語を書いたよ!

水筒が新しくなったよ!

たくさんのことを教えてくれます。

「そんなことより、今日の給食なんだろう」

朝の献立チェックはかかせません。

今日は、キャロットサラダが気になるみたいです。

○新、委員会始動!

健康委員会委員さんです。健康観察カードを配ってくれます。

○朝の運動

まだ校庭に雪があり、朝のマラソンはできません。

体育館で、なわとびをしたり、走ったりして体力作りです。

○朝の裏小タイムが始まりました

磐梯山トレーニングをします。磐梯山に登るように、ステップアップしていくプリント学習です。

○学級写真を撮りました

朝日がまぶしい!

○花が咲き始めました

いつもお世話をしてくれている用務員さんのおかげで、今年もプランターや花壇にかわいい花が咲き始めました。

(サクラソウ)

(クロッカス)