今日の出来事

11月29日(月)、今日の4年生、5年生の理科の学習です。

4年生の今日のめあては、「金属をあたためたり、冷やしたりすると体積は変化するか。」でした。このめあてを解決するために、最初に空気や水の体積の変化を調べた時と同じく、金属の玉をお湯であたためました。この金属の玉は、一緒についている金属の輪を通り抜けることができる大きさです。もし、体積が大きくなったとすれば、この輪を通り抜けることができないはずです。しかし、お湯であたためても少し通り抜けづらくなったかなという感じはしましたが、はっきり体積が大きくなったとは言い切れませんでした。そこで、次に、ガスコンロを使って金属の玉を熱することにしました。すると、熱せられた金属の玉は、輪を通らなくなりました。金属の体積は、熱することで大きくなることがわかりました。この金属の玉を氷水で冷やすと再び輪を通り抜けるようになりました。実験器具が人数分ないので今日は、二人組、三人組の実験になってしまいましたが、時間をたっぷりとったので、全員が何回も実験することができました。今日のMさんのノートには、「次の実験もたのしみ・・・」と感想が書かれていました。

仲良く協力しあって、しっかり実験ができました。

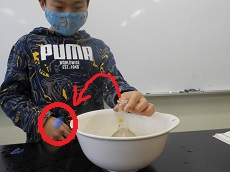

5年生の今日の理科のめあては、「水に溶けた食塩やミョウバンを取り出すにはどうしたらよいか。」でした。「蒸発させればよい」「水溶液を冷やせばよい」という二つの予想を確かめるために実験を行いました。まず、食塩とミョウバンを水に溶かし、それを濾過しました。次にその濾過した水溶液を氷水で冷やしたり、蒸発皿にいれてガスコンロで水を蒸発させたり、シャーレーにいれて自然に水を蒸発させたりすることとしました。濾過をする事は初めての体験でしたが、子ども達は、実験器具の正しい使い方を理解し、テキパキと能率良く実験を進め、自然蒸発以外は、しっかり結果を導き出すことができました。この実験も子ども達一人一人たっぷり活動できるよう、一人実験としました。

今日の出来事

今日の出来事

11月29日(月)、校庭には雪が20cmほどは積もったでしょうか。昼休み、1,2年生が雪遊びをしています。

子どもは、雪が大好きです。

しかし・・・・校庭には、1,2年生より早く遊びに来たお客さんがいたようです。それは・・・・キツネです。

校庭に一直線の足跡が・・。用務員さんが撮影してくださいました。

今日の出来事

11月29日、快晴、午前8時の気温は-3度。今日の最低気温は-8.9度だったそうです。これは、1月中旬の気温にあたるそうです。 天気がとても良いので、目の前には、きれいな雪景色が広がっています。

11月26日の給食です。

献立は、

・ご飯 ・牛乳 ・石狩汁 ・さばのごまこしょう焼き ・切り干しけんちん です。

今日の一口メモ

石狩汁は、北海道の郷土料理「石狩鍋」を汁物にアレンジしたものです。鮭の切り身と、野菜、豆腐をにて、味噌味で整えます。食べ応えのあるおいしい汁物です。大根干しは生の大根をつかったものと、切ってゆでて干したものがあります。今日のけんちんはゆで干し大根を使っています。

今日の出来事

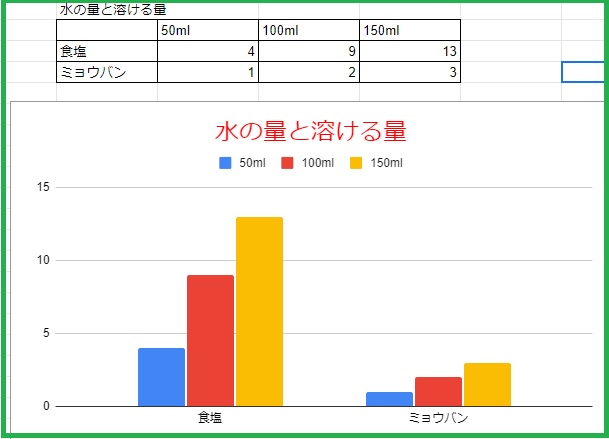

食塩やミョウバンなど物が水に溶ける量には限界があります。「もっとたくさん食塩やミョウバンを溶かすにはどうしたらよいだろうか。」5年生は、「水の量を増やす」「水の温度を上げる」という2つの予想を立て、実験を根気強く行ってきました。そして、今日、今までの実験の結果をGoogleのスプレッドを使って表にあらわし、そのデータを共有し話し合う事で、「物によってとけ方の特徴がちがうこと」「塩もミョウバンも水を増やすと溶ける量が増えること」「水の温度を上げるとミョウバンは溶ける量が増えるが、食塩は水の温度を上げても溶ける量はあまり変わらないこと」など、めあてに対する結論をしっかり導き出すことができました。根気のいる実験でしたがよく頑張りました。また、スプレッドを使った表の作成などの技術もしっかり身につける事が出来ました。

↓ Mさん作成のグラフ

↓ Hさん作成のグラフ

今日の出来事

11月26日(金)、午前8時の気温は2度。

昨日、一昨日と大荒れの天気でしたので、今朝は久しぶりに青空を見たような気がしました。周辺はすっかり雪化粧ですが、やはり青空と雪のコントラストは美しいものだと再認識しました。

修学旅行

11月17日(水)18日(木)の2日間、修学旅行に行ってきました。連合小学校ということで、裏磐梯小の6年生7名とさくら小学校の6年生25名の32名での参加となりました。この学年は昨年度宿泊学習が中止となってしまった不遇な学年でした。

修学旅行は、当初4月27日(火)28日(水)の実施を予定しておりましたが、3月になってからの新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加により9月末へ延期。しかし、9月末の修学旅行の実施の可否を判断する8月下旬は、新型コロナウイルス感染症の第5波の真っ只中で、とてもできる状況ではないと話し合い、11月中旬に再延期することとしました。延期、再延期する中で、6年生の子ども達から「とにかく宿泊をしたい。」「裏磐梯への修学旅行でもいいから、宿泊をしたい」という切なる思いが聞こえてきました。私も、どうか修学旅行が実施できますように・・と、新型コロナウイルスが下火になることをただただ祈るだけでした。

修学旅行の当日は、11月とは思えない好天に恵まれ、何の心配も無く全行程を楽しく過ごすことができました。 もちろん新型コロナウイルス感染症に対する感染対策も万全でした。私は疑似カメラマンとして、裏磐梯小の子ども達の写真を撮ろう(もちろん6年生担任もカメラで撮影しておりました)と意気込んで参加しました。・・が、ふたを開けてみれば、私は班別行動をする際の2班(班員全員がさくら小の子ども達)の専属カメラマンを仰せつかり、時々裏小の子ども達の班と遭遇した時だけのカメラマンとなってしまいました。自分で想定していた写真の枚数より下回ってしまった点が、ちょっと残念なところでした。

もちろん新型コロナウイルス感染症に対する感染対策も万全でした。私は疑似カメラマンとして、裏磐梯小の子ども達の写真を撮ろう(もちろん6年生担任もカメラで撮影しておりました)と意気込んで参加しました。・・が、ふたを開けてみれば、私は班別行動をする際の2班(班員全員がさくら小の子ども達)の専属カメラマンを仰せつかり、時々裏小の子ども達の班と遭遇した時だけのカメラマンとなってしまいました。自分で想定していた写真の枚数より下回ってしまった点が、ちょっと残念なところでした。

2日目の18日(木)、全行程を終え16:30ごろ裏磐梯小学校に到着し、解散式も終了しました。さくら小学校の6年生が再びバスに乗りいよいよお別れの時、心を揺さぶられる光景を目にしました。

・バスを追いかけていってまで手を振る子

・バスの中で買ってきたばかりのぬいぐるみを大きく振る子

・曇った窓ガラスに、懸命にメッセージを書く子

・そのメッセージを読もうとバスを追うも、読み取れず残念がる子

・結局、窓を空けて「バイバイ!」「またな!」と叫ぶ子

同じ北塩原村内ではあっても、進学する中学校も別で、距離的にも離れていることから、裏磐梯小の子とさくら小の子が、親しくなってほしいという願いはあっても、なかなか難しいだろう・・と思っていた私の考えを、良い意味で裏切ってくれました。子ども達はこんなに短時間でも本当に親しくなれるんだと、改めて感じました。そんな心揺さぶられるシーンを見ていながら、それを写真におさめていなかった自分の至らなさを、未だに悔いております。

本当に貴重な2日間でした。修学旅行の様子はホームページで紹介しております。子ども達の楽しそうな笑顔もご覧いただけます。ぜひご覧ください。

今日の出来事

11月25日(木)今日の給食です。

今日の献立は、

・スパゲティミートソース ・牛乳 ・イタリアンサラダ ・プリン です。

今日は、5,6年生の給食の様子です。大好きなミートソース。口の周りを赤茶色にしておいしそうに食べていました。

今日の一口メモ

食事のマナーは、みんなが気持ちよく食べられるようにと考えられたきまりです。きたならしい食べ方は、周りの人を嫌な気持ちにします。口にものを入れたまま話をしたり、たち歩いたり、人のいやがる話をするのはマナー違反です。マナーを守って気持ちよく食べましょう。

今日の出来事

「物の体積と温度」という単元の学習の様子です。前の時間までに、空気は温めると体積が大きくなり冷やすと体積が小さくなることを実験を通して学びました。しかし、空気は、目に見えません。体積の変化はなかなか実感できないのではないかと考え、今日は、初めに温度と空気の体積の変化について、全員集まって実験をしました。一つ目は、しぼんだ風船をお湯に入れると膨らむという実験、2つ目は、フラスコに半分ほど水を入れ、ガラス管を差したゴム栓で塞ぎ、フラスコ内の空気を温めると水が噴き出すという実験、3つめは、空のフラスコに栓をし、フラスコをお湯で温めると栓が勢いよく飛ぶという実験です。こうした実験をとおして、空気の温度による体積変化について理解が深まったかなと感じます。みんな楽しそうに実験をやったり見たりしていました。

3つの実験が終わった後は、いよいよ本時のめあて「水は、あたためたり冷やしたりすると体積は変わるか。」を解決するための実験です。

まず、試験管を水で満たし、そこにガラス管を差したゴム栓で蓋をします。すると、ゴム栓を差し込んだ分、水が押されてガラス管の中を登ってきます。このときの水位に印をつけ、お湯で温めたり、氷水で冷やしたりした時の水位の変化で体積の変化を判断するという実験です。

子ども達の実験の様子です。今日も、全員が活動できるよう一人実験としました。授業終了後、Mさんが「実験がとても面白い。」と感想を話してくれました。「次の単元も面白い実験がたくさんあるよ。」と話すと、「え、そうなの?」と教科書をパラパラとめくっていました。これからも楽しい実験をたくさんやっていろんな事を学んでいきましょう。