今日の生き物はプールサイドにやってきた生き物です。

はじめに紹介するのはコムラサキです。

コムラサキの幼虫は、ヤナギの仲間の葉っぱをたべるので、湿地の多い裏磐梯では、色々な種類のヤナギが生えるので、コムラサキが生きるのに適しているようです。

羽の紫色は、構造色と言われるとっても小さな凸凹に光が反射することで紫に見えるので、角度を変えると、茶色にみえることもあります。

とっても暑い日だったので、プールサイドで水を飲みに来ていたようでした。

次に紹介するのは、とっても小さなカミキリ虫の仲間です。

調べてみると、エグリトラカミキリのようです。

日本全国に分布しているようで、比較的よく見られるトラカミキリの一種のようです。

こちらは、誤ってプールに落ちたようで、必死にプールサイドに上がってきたようでした。

校庭だけでなく、プールサイドにも色々な生き物がやってくる裏磐梯小学校でした。

7月3日(木)は、今年度2回目の授業参観日でした。

お忙しい中、参観にお越しいただきありがとうございました。

1、2年生 学級活動「健康に過ごすために」

いつも何気なく飲んでいるジュースには、どれぐらい糖分が入っているのかな。これから暑い夏がやってきます。どんなことに気をつけて飲み物を選んだり飲んだりすればいいだろう。

3、4年生 道徳科「心と心のあく手」

ぼくが、おばあさんのことを応援したときの気持ちについて考えよう。「心と心のあく手」って、どのようなものなのだろう。

5年 外国語科「Happy birthday!」

お友達が誕生日に欲しいものは何かな。欲しいものを尋ねて、プレゼントカードを送ってみよう。

6年 外国語科「This is me!」他

1学期の外国語科の学習。いろんな単語やフレーズを覚えて、たくさん会話したね。もう一度振り返ってみよう。

授業参観後は、PTA教養講座「救急救命講習」を行いました。真剣な態度で参加するみなさんの様子に、担当してくださった喜多方消防署北塩原分署の方も、とても感心されていました。

PTA全体会、学級懇談会にも多数の保護者の皆さんにご参加いただきました。心より感謝申し上げます。1学期も残り少なくなりました。学習の振り返りやまとめを充実させ、笑顔で夏休みが迎えられるよう、引き続き指導して参ります。

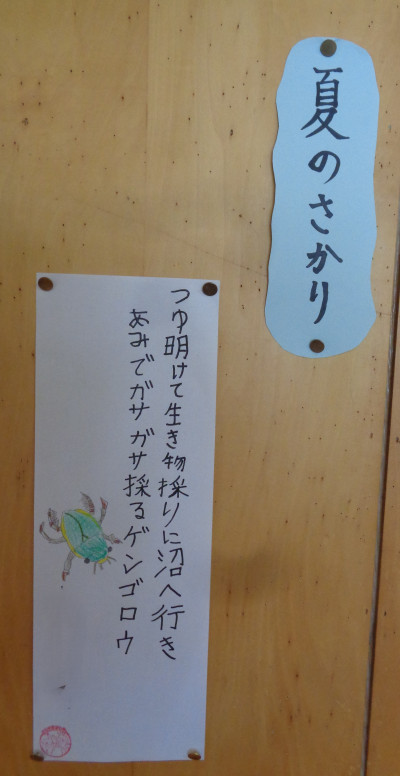

6年生の国語で作った短歌が廊下に飾られていました。

『夏のさかり』をテーマに作った作品のようです。

裏磐梯には、磐梯山の噴火後に誕生した湖沼群が300以上もあると言われています。

また、ゲンゴロウは準絶滅危惧種に指定されていて、数を減らしている生き物の一つです。

作者の家の近くにも貴重なゲンゴロウが棲む沼があるのでしょうか?

自然豊かな環境が残る裏磐梯ならではの短歌ですね。

ただし、水辺へ行くときには、複数の人数で行き、安全にゲンゴロウを見つけてくださいね。

作者の家は、坂の上にあるのでしょうか?

夏と言えばアイスですね!

とっても楽しみに坂を下り降りる姿が想像できそうです。

しかし、自転車の坂道は意外とスピードが出るものです。スピードの出し過ぎには気をつけましょう。

そして、アイスを食べた後は、今度は坂道を登って帰らなければいけないようです。

汗だくで坂を登る姿を想像してしまいました。

もうすぐ夏休み、楽しく安全に過ごせると良いですね。

4年生の社会では、水のゆくえについて学習します。

自分たちが生活している時に出した水は、どこに行くのでしょうか?

その疑問を解決するために、裏磐梯浄化センターに見学に行ってきました。

始めのお話の後、実際に浄化センター内を見学させていただきました。

まずは、浄化センターを管理している部屋です。

浄化センター内の状況は、随時パソコンで知ることができます。

次に微生物の力で、だんだんときれいになってくる水の様子を見学しました。

子どもたちは、想像していたよりも大きな施設にびっくりしているようでした。

どんどんきれいになった水は、最後は川へ流します。

川に流す水は、無色で臭いもありませんでした。

最後は水をきれいにしてくれる実際の微生物の観察です。

顕微鏡をのぞくと、微生物が動いている様子を見ることができました。

こちらの2人は、なぜか、色つけされている北塩原村のマンホールの蓋に興味津々です。

シジュウカラだけ色がついていないのが気になったのでしょうか??

裏磐梯は、郡山市や会津若松市が水道水として使う猪苗代湖の上流部に位置します。

猪苗代湖の水をきれいにするためにも、裏磐梯に住む私たちが、水を汚さないような生活を心がけることの大切さも学ぶことができました。

お忙しいところ、対応していただいた裏磐梯浄化センターの皆様ありがとうございました。

7月2日の朝の活動は、読み聞かせです。

今回は1~4年生一緒に行いました。

みんな集中してとても真剣に聞いていました。

今回読み聞かせた本はこちらです。

3,4年生の教室では、校庭の水たまりから救ってきたおたまじゃくしが段々とカエルにかわりつつあります。

カエルのこともたくさん学べたようです。

宿泊学習で最後に訪れたのは、環境創造センターです。

環境創造センターは、福島県の環境の回復・創造に向けた「モニタリング」「調査研究」「情報収集・発信」「教育・研修・交流」を行う総合的な拠点として、福島県が設置した施設です。

5,6年生は、東日本大震災を直接体験していない世代ですが、とても真剣に施設を見学していました。

そして保護者や先生に見守られながら、いよいよ学校へ到着です。

環境創造センターや磯遊び、ボディーボード等、それぞれ印象に残ったことを発表して解散となりました。

少し疲れも見えましたが、みんな無事に元気に宿泊学習を終えることができました。

お忙しい所、お迎えに来ていただいた保護者の皆様ありがとうございました。

2日目は、海岸に移動してボディーボードに挑戦します。

やる気満々の5,6年生と担任のA先生です!!

初めてボディーボードを体験する子がほとんどです。

みんな上手に波に乗ることができるのでしょうか?

まずは、ボードの上で余裕のピースサイン✌です!

うまくボードに乗ることができたようですね。

A先生が先陣を切って、果敢に波に挑戦です!!

素晴らしいボディーバランスで波に乗っています。

何度も波に挑戦して、楽しい時間を過ごしたようです。

昼食を食べた後は、いわき海浜自然の家を後にして、環境創造センターの見学を行う予定です。

3,4年生の書写の様子です。

1学期の毛筆で行う書写は今回が最後ということで、先生も子どもたちも気合いが入っています。

3年生は『日』、4年生は『左右』に挑戦です。

大きさやバランスだけでなく”折れ”にも気をつけながら丁寧に書いていました。

最後は、今日書き上がった一番良いできの作品をみんなで眺めました。

1学期で、みんな上達することができたようです!

2学期もより良い文字を書けるように頑張りましょう。

宿泊学習2日目の様子です。

朝の集いからのスタートです。

みんなで一緒にラジオ体操を行ったようです。

そして楽しそうな朝食の様子です。

パンにご飯に、モリモリ食べてるようですね。

食欲旺盛の様子が伝わってきます。

みんな元気に2日目の朝を迎えることができたようですね。