1,2年生が裏磐梯幼稚園の園児と一緒にザリガニ釣りに行ってきました。

裏磐梯にいるザリガニは『ウチダザリガニ』というザリガニで、特定外来生物に指定されているザリガニです。

そのため、飼うことや生きたままの移動などが禁止されています。

ザリガニを釣り上げるコツは、ザリガニがエサをしっかりと捕まえるまでじっと待つことです・・。

子どもたちにとっては、なかなか根気のいる釣りですが、約1時間で6匹のザリガニをつり上げることができました。

ザリガニを釣り上げた後は、みんなでスケッチを行いました。

みんなよく観察してかきます。中には、ザリガニを捕まえてかいている子もいました。

作品ができたら、みんなに作品の披露です。

かわいいザリガニ、リアルなザリガニ等、色々なザリガニの絵を描くことができました。

釣り上げて観察した後は、元にいた池へ戻しました。

(元にいた場所に戻す行為は、違反ではありません)

幼稚園のお友達と一緒に、とっても楽しくザリガニを釣り上げていた1,2年生でした。

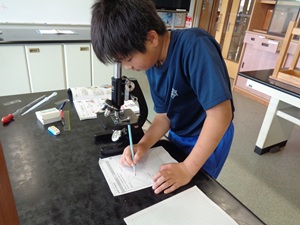

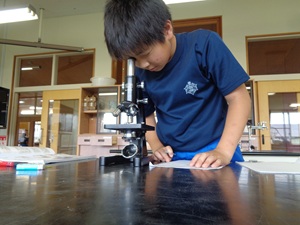

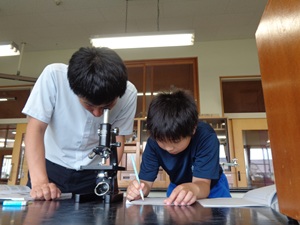

6年生の理科の様子です。

6年生の理科では、水の中の小さな生き物を観察します。

今回は、以前にメダカを飼っていた水槽の中の水を観察することにしました。

中にはいったいどんな生物がいるのでしょうか?

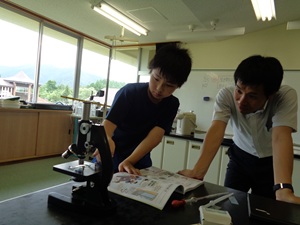

プレパラートの準備が終わると、いよいよ顕微鏡の準備です。

いきなりレンズを下げようとするKさん!?

まずは、教科書を見ながら準備をするよう先生から教えてもらい、しっかりと教科書を読みながら準備を始めます。

プレパラートのセッティングが終わると、次は明るく見えるように反射鏡に光を当てます。

1回転・・・・・2回転・・・・・・・・・

なかなか合わないKさんに教頭先生がアドバイスをします。

3回転目で無事に合わせることができました。

次は、対物レンズをプレパラートギリギリまで下ろします。

しっかり教科書で確認しながら進めます。

だんだんとプレパラートに近づく対物レンズを、ドキドキして見守る教頭先生と余裕のKさんです。

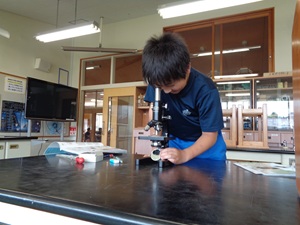

そして、ついに顕微鏡で観察するときがやってきました。

顕微鏡をのぞきながらピントを合わせると、何かが見えてくるはずですが・・・・・・

対物レンズだけが、どんどん上昇していきます。なぜ何も観察できないのでしょうか・・。

「あれ、おかしいな? 先生!!何にも見えません・・・・」

どうやらプレパラートの位置が悪く、全く何もないところを観察していたようです。

おもわず笑ってしまう、教頭先生とKさんでした。

プレパラートの位置を調整して再度チャレンジです!!

「先生!今度は見えました!!」

失敗を次に生かすKさん。素晴らしいと感心する教頭先生です。

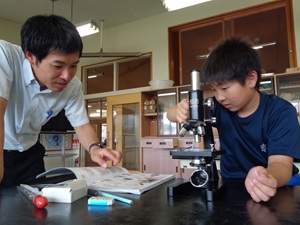

どのようなものが見えるか、ちょっと撮影させてもらうと、緑色のものが見えました。

水の中の植物(藻類?)の一種でしょうか。

早速、得意技を披露してスケッチするKさんです。

すると・・・・

「先生!!何か動いているものがいます!」

スケッチをしながらのぞいていたので、発見できたようですね。

思わず、教頭先生も一緒にのぞきこみます。

一生懸命に、植物を食べている半透明な生き物です。

いったい何の動物なのでしょうか・・?

水の中にはとっても小さい生き物が住んでいるということ。そして、顕微鏡の使い方も体験を通してしっかりと学習した6年生でした。

1,2年生の生活科。自分たちの住んでいる地域を調べるためにまち探検へ出かけます。

1,2年生の3人は、とっても楽しみにしていたようです。

まずは、幼稚園のお友達と一緒に行った「花いっぱい活動」で植えた花の観察です。

撮影の担当は、2年生のRさん。

タブレットで上手に撮影できたでしょうか?

最初に探検したのは、セブンイレブンです。

しっかりとあいさつをした後は、陳列棚を見学しました。普段は入れないバックヤードの中も案内していただきました。

横断歩道もルールを守って安全に渡ります。

次に向かったのは、郵便局です。

国立公園内に建つ裏磐梯郵便局の看板やポストの色は、赤ではなく茶色になっています。

郵便局では、自分たちが出した手紙やはがきがどのようにして運ばれるのか教えていただいたり、郵便ポストの中身を見せていただいたりしました。

途中の消防暑は、今回は探検する場所には含まれていませんでしたが、ちょっとだけ休憩させていただきました。

休憩しながら、見学してきたことも思い出しながらしっかりとまとめます。

最後に向かったのは、裏磐梯中学校です。

小学校はまだ卒業しませんが・・裏磐梯中学校を探検です。

ちょっとドキドキしながら中学校へ入ると、6年生の算数も教えてくださっている顔なじみの教頭先生が出迎えてくれました。

まずは、恒例のじゃんけん大会で、緊張をほぐしてくれました。

校長室や図工室、体育館・・他にも、中学1年生の授業の様子も見学させていただきました。

見学を終え、帰ろうとすると校庭に中学2年生がいました。

そして、今日誕生日の1年生のRさんへ、中学2年生がバースデーソングを歌うというサプライズプレゼント!

とっても嬉しそうなRさんでした。

やさしい人たちにたくさんご協力をいただき、充実したまち探検になった1、2年生でした。

学校歯科医の先生をお招きして、歯科保健指導教室を行いました。

むし歯の原因や、歯みがきの大切さなどについて教えてもらいました。

また、4~6年生は、歯肉炎についても勉強しました。

次は染め出しです。歯のみがき残しがあると赤く染まります。

鏡で自分の歯をチェックします。どこが赤く染まったかな?

「今日朝、歯みがきちゃんとできなかった!」「去年より赤いところが少なくなった」などの声が聞かれました。

正しい歯のみがき方や、みがき残しが多い場所を教えていただいて、次は赤く染まったところをきれいにします。

みがく強さは150~200gです。一人ずつ量りで確認します。

「いつもよりもう少し強くみがいていいんだね!」「いつも、強くみがいていた。もっと弱くみがいていいんだ!」と体験して気付いたようです。

これからも、正しい歯みがきをしっかりと行って、むし歯や歯肉炎を予防しましょう。

学校歯科医の先生、スタッフの皆様、ありがとうございました。

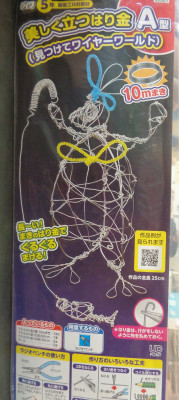

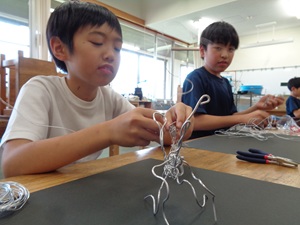

6年生の図工の様子です。

ペンチを片手に、針金を曲げたり捻ったりしています。

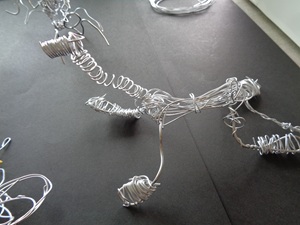

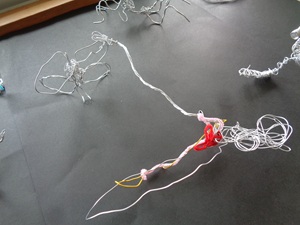

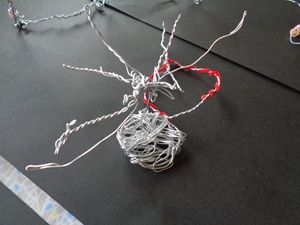

今回取り組んでいるのは、針金を使って立たせる作品のようです。

太い針金と細い針金を組み合わせて、できあがりをイメージしながら作品を作っていました。

6年生のKくんは、ペンチではなく鉛筆を使って作品を作ります。

しばらくすると・・・・・

バネのような針金が完成しました。

しかし、バネのように伸ばすと・・・・・・・

戻ることはありません。慌てて元の形に戻していました。

図工の学習に、最後までとても真剣に取り組む5、6年生です。

まだ制作途中ですが、素敵な作品が図工室に並べられていました。

みんな美しく立たせることができるのでしょうか?

完成が楽しみですね。

3年生は、国語科の授業研究会を行いました。

こそあど言葉(これ・それ・あれ・どれ)について学習しました。

たくさんの先生方が参観しました。少し緊張気味のK先生です。(初めての授業研究会だそうです。)

また、3年生の子どもたちも、ちょっと緊張気味です。

授業の後は、授業の内容や指導の仕方などを振り返ります。

子どもたちも一生懸命に勉強していますが、伝える側の先生方もよりよい授業を行うために、たくさん勉強しています。

今回の授業研究会を経て、パワーアップした先生方とK先生。これからもわかりやすい授業を目指してがんばります。

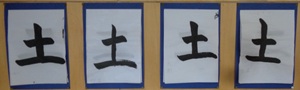

毛筆の作品が各教室の廊下に飾られていましたので紹介します。

3年生「土」

縦画と横画の筆遣いの違いに気をつけて書いています。

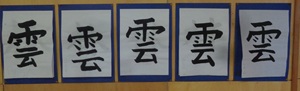

4年生「雲」

画数も多く、ちょっと難しい字です。上の部分と下の部分のバランスに気をつけて書いています。

5年生「ふるさと」

ひらがなの文字は意外と難しいものです。筆の運びや文字のつながりに気をつけて書きました。

6年生「街角」

「街」は、左、中、右、それぞれの部分の大きさやバランスに気をつけながら書きました。

書写の時間はみんな静かに、集中して取り組むことができているようです。

文字を集中して書くことで、とってもきれいな文字が書けていますね。

6月23日の全校集会は、スポーツ集会でした。

児童会の健康委員会が企画をしました。

開会式、準備体操の後に競技について説明がありました。

今回実施するのは、『ケイドロ』と『バナナ鬼ごっこ』です。

まずは、ケイドロの様子から。

ALTの先生も飛び入りで参加です。

鬼に捕まってしまうと、肋木(ろくぼく)の牢屋に入れられてしまいます。

牢屋に捕まってしまうと、助けを待つばかり・・・・

早く助けにきてね~~。

次に行われたのは『バナナ鬼』です。

氷り鬼と同じようなルールですが、捕まると両手を挙げて助けを待ちます。

その姿はまるでバナナ!!1回目の助けで片手を下げることができます。2回目の助けで初めて自由に逃げることができます。

2つのゲーム、どちらもとっても盛り上がり、終わった頃はみんな肩で息をしながら楽しんでいました。

企画した健康委員会のみなさん、ありがとうございました。

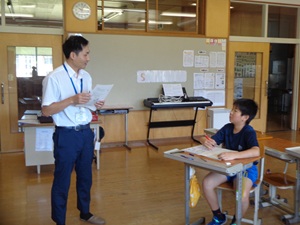

6年生の社会科の学習。

今回は北塩原村住民税務課の方にお越しいただき、租税教室をおこないました。

税金の役割や、その様々な使われ方などについて、お話や映像を見ながら学習しました。

自分たちの生活をあらためて見てみると、税金でまかなわれていることがたくさんあるようです。

そして最後には、毎回恒例の1億円の実際の重さの体験です。

札束は、もちろん見本ですのでご安心ください。

1億円の重さを実感したKくん。1億円がもし北塩原村に納税された税金だとしたら・・、どんなことに使われるでしょうね?

お忙しいところ租税教室のためにお越しいただいた、北塩原村住民税務課の職員の皆様ありがとうございました。

養護教諭と栄養技師による食育講座。

今回は朝ごはんについて一緒に考えました。

「のび太くんもジャイアンも、緑の食品が足りないようだね。」

「野菜サラダをメニューに入れてみたらどうかな。」

「汁ものが入るといいかも。野菜スープとか・・。ジャイアンは味噌汁もよさそうだね。」

グループで話し合い、活発に自分の考えを発表しました。

その後、一日に摂取したい野菜の量や、乳製品の働きなどについて教えてもらいました。

梅雨に入り、天気も不安定で暑かったり涼しかったりするため、体調の管理には注意したい時期です。食生活を見直すことで、これからも元気に過ごしていきたいですね。