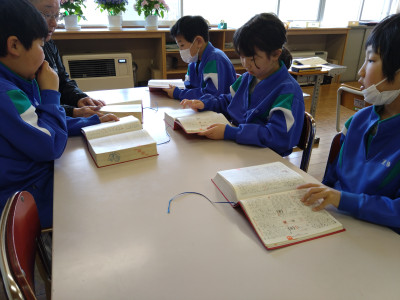

4年生は漢字辞典の使い方を学習しています。

漢字辞典で調べたい漢字を見つける方法は、

①音訓さくいん(調べたい漢字の「読み方」がわかっている場合)

②部首さくいん(調べたい漢字の「部首」がわかっている場合)

③画数さくいん(調べたい漢字の「総画数」がわかっている場合)

の3つです。

「『飛』という漢字を画数さくいんで調べましょう。」

「『開』は『ひら(く)』と読むね。音訓さくいんで調べましょう。」

3つの方法で、漢字の成り立ちや意味などを調べることができました。

小学校の校庭にあるオオヤマザクラが、4月28日に咲き始めました。

オオヤマザクラは、北塩原村の花に指定されています。

よく見る桜の種類である「ソメイヨシノ」に比べると、ピンクの色が濃い花になります。

また、校庭の周りのヤナギの花も咲き始めていました。

ヤナギの種類によって白っぽい花だったり、黄色っぽい花だったりするようです。

裏磐梯にも、ようやく春がやってきたようですね。

昼休みは、体育館で元気に遊んでいます。

ドッジボールをしたり・・

一輪車をしたり・・

体を動かすことが大好きな裏磐梯小の子どもたちです。

4月25日(金)

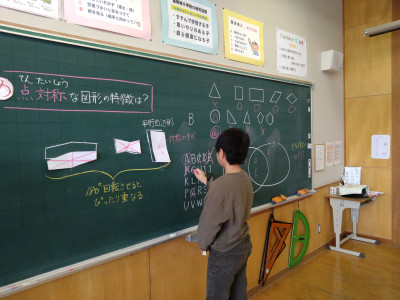

6年生の算数「対称な図形」

「線対称」と「点対称」について学んだKさん。

アルファベット(大文字)を「線対称」と「点対称」で仲間分けします。

「S・・。どうかなあ?」

悩んだときは、ホワイトボードに書いて回転させてみれば・・。

「Sは、点対称だった!」

これまで学んだことを生かして、頭を回転させて考える6年生の算数です。

2年生は、図書室で、読みたい本、興味のある本の見つけ方について勉強しました。

図書室の本は、分類ごとや作者別に五十音で整理されていることを勉強したRさん。

勉強した、見つけるコツを使って 【スイミー 作者レオ・レオ二】 をさがします。

「作者はレオ・レオニ・・」

「ら行」の中からスイミーをパッと見つける事ができました。

これからは読みたい本や興味のある本を、すぐに見つけることができますね。

毎年プール清掃を行うと、おたまじゃくしが見つかります。

はたして、いつ頃に卵を生むのか気になったので、雪が溶けて水面が出てきたプールサイドを歩いてみました。

すると・・・・・!!

まだ卵は生まれていませんでしたが、プールの中でヤマアカガエルを1匹見つけることができました。

ヤマアカガエルのオスは、メスがやってくるのを産卵場所で待っているので、おそらくオスだと思われます。

また、アカガエルの仲間は、まだ寒い時期に卵を一番早く産むカエルとして知られています。

なぜ早めに産むかというと、この時期は天敵がまだ動かないこと、オタマジャクシも早く成長できることなどが考えられているそうです。

↓

ヤマアカガエルの2月の繁殖。わざわざ寒い冬に繁殖するその理由とは? | 山川自然誌研究所

また、全国的にはこのような市民調査の活動をしている団体もあるようです。

↓

アカガエル産卵前線プロジェクト

興味のある方はぜひ、身近な池で卵を探してみてはいかがでしょうか?

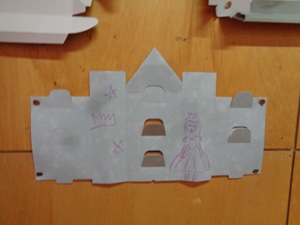

1年生の図工の作品を紹介します。

箱を開いて、そのかたちから連想される作品をつくりました。

※授業参観の時に取り組んでいた作品です。

とっても楽しい作品がたくさん飾られました。

いろいろ楽しい”ひらめき”ができたようですね。

本日、4~6年生は、ふくしま学力調査を行いました。

鉛筆の音だけが響く教室・・・。

静かに、集中して取り組む姿が見られました。

4月23日(水)

今日の給食は、「ごはん、若竹汁、鯖の味噌煮、かおりあえ」です。

若竹汁には、今が旬(しゅん)の「たけのこ」が・・。シャキシャキとした食感。春を感じる香り。

食を通じて季節を感じます。

鯖の味噌煮も、子どもたちに人気のメニューです。

みんなにこにこの笑顔でいただきました!

たけのこのように、ぐんぐん成長しよう!