2022年1月の記事一覧

1月20日(木)、今日の給食です。

1月20日(木)、今日の給食です。

1月20日(木)、今日の給食です。

献立は・・・・・

けんちんうどん 牛乳 きなこだんご かぶ漬け ぽんかん でした。

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

けんちんとは崩した豆腐と千切りしただいこん・ごぼう・芋などの野菜を油で炒めたものをいれた汁の事です。

具たくさんのけんちんうどんです。おいしくいただきましょう。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、3,4年生の給食の様子を紹介します。いい食べっぷりです・・・。

1月20日(木)、今日は大寒。

1月20日(木)、今日は大寒。

1月20日(木)、午前8時の天気は晴れ、気温は-9度。今日は二十四節気の最後の「大寒」です。1年で一番寒さの厳しい日とされています。「大寒」の日の学校の朝の様子をアップします。2月4日(金)の立春まであと少しです。

昨夜もきれいなお月様が出ていました。満月から1日過ぎた月です。今朝の冷え込みは、昨夜の放射冷却のせいかもしれません。

今年も校庭には大きな雪山ができました。

今年も校庭には大きな雪山ができました。

ここ2,3年の内でも積雪の多い今年。校庭にはすでに大きな雪山ができました。これは、村建設課の除雪担当の方にお願いし、集められた雪の山です。ここは、子ども達にとって遊んだり運動したりとても楽しい場所です。

昼休みには、子ども達は雪山に登り、そり滑りや尻滑べりなどで楽しく遊んでいます。

体育の時間はスキーのゲレンデに変身です。写真は、3,4年生の学校での初滑りの様子です。

1月19日(水)、今日の給食です。

1月19日(水)、今日の給食です。

1月19日(水)、今日の給食です。

献立は・・・・

ごはん 牛乳 たらちり汁 春巻き ヤーコンきんぴら でした。

献立一口メモです ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

みなさん、お盆の中の配膳はきちんとできていますか? ごはんは左、汁わんは右、お皿は上の 中央におきます。

牛乳は上の右はしです。一人一人が配膳の仕方を心得てお盆の中を整えましょう。ヤーコンはさつま芋に似た形を

しています。しゃきしゃきとした歯ごたえです。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

今日は、1,2年生の給食の様子をアップします。今日、1,2年生に特に好評だったのは、「春巻き」と「ヤーコンのきんぴら」でした。

炭酸水に溶けている気体の正体は?(6年理科)

炭酸水に溶けている気体の正体は?(6年理科)

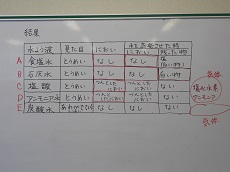

6年生は、「水溶液の性質とはたらき」という単元で、食塩水、石灰水、炭酸水、うすい塩酸、うすいアンモニア水の5つの水溶液について調べています。最初に、この5つの水溶液について見た目、匂い、そして、何が溶けているかそれぞれの水溶液の水を蒸発させて調べました。すると、塩酸やアンモニア水は刺激臭のある水溶液であること、また、食塩水や石灰水は、水に固体が溶けた水溶液であることが分かりました。しかし、不思議なことに塩酸やアンモニア水、炭酸水を蒸発させても何も残りません。水溶液は、水に何かが溶けているはずなのに・・・不思議・・・。そこで、子ども達には、塩酸には塩化水素という気体、アンモニア水にはアンモニアという気体が溶けていることを伝えました。(塩化水素、アンモニアなどどいう気体は、見たことも聞いたこともありません。)

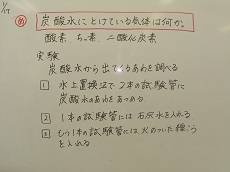

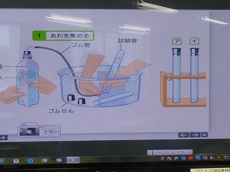

「先生、炭酸水には何がとけているの?」当然出てくる質問です。「炭酸水には、みなさんがよく知っている気体が溶けています。皆さんが知っている気体というと?」「酸素、窒素、二酸化炭素。」「さあ!何の気体が溶けているのか調べてみよう」・・・というわけで、今日の学習では炭酸水に溶けている気体は何かを調べることとしました。(炭酸水に溶けている気体は、お馴染みの気体なので・・)実験の方法は、炭酸水の入ったペットボトルをもんで水上置換という方法で泡を集めます。集まった気体の中に石灰水を入れたり、火のついた線香を入れます。この方法で何の気体かを判断していきます。

さあ!実験の方法が分かったら実験開始。時間は20分。何度も繰り返し実験することが大切です。本校の子ども達のいいなあと思うところは、友達が実験しているのを傍観している子が誰もいないということです。積極的に実験に取り組みます。(やりすぎてブレーキをかけることもたま(?)にありますが・・・)

気体を集めた試験管に石灰水を入れると白く濁ったこと、また同じく気体を集めた試験管に火のついた線香を入れるとたちまち消えたこと、この二つ結果を満たす気体として炭酸水に溶けている気体は二酸化炭素だと結論付けました。

しかし・・・、本当に二酸化炭素は水に溶けるものなのでしょうか。次の時間に実験を通して考えていきたいと思います。

〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字剣ヶ峯1093

TEL 0241-32-2655

FAX 0241-32-2661

Email;urabandai-e@fcs.ed.jp